分子栄養学の歴史①「分子栄養学生誕55年:新しい医療のパラダイム、分子栄養学」

「分子整合栄養学」が生まれて55年

「身体の中で本来 問題なく働いているはずの個々の分子(栄養素)を、個体差に沿ってしっかり補給することで分子のバランスが保たれることが、スムーズな細胞機能や健康増進に役立つのではないか」それが、分子栄養学生みの親ライナス・ポーリング博士の考えです。

分子栄養学は、20世紀後半に北米で活躍した2名の科学者、ライナス・ポーリング博士(1901-1994 年)とエイブラム・ホッファー博士(1917- 2009 年)により確立されました。

ポーリング博士、ホッファー博士は、どのようにしてこの新しい栄養学のパラダイム※にたどり着いたのでしょうか。ポーリング博士が、どのようにしてそれまでにない革新的な考え方に基づいて人間の健康を捉え直そうと「orthomolecular(分子整合)」という言葉を提案したのでしょう。

※パラダイムとは、科学の領域でよく使われる言葉で、ものごとの規範となる考え方、方法論、あるいは枠組というような意味です。

2023年、「分子整合栄養学」という言葉が生まれて55年目の春。

KYBグループではポーリング博士に直に師事して学び、分子栄養学を日本に導入した創立者により、ポーリング博士の提唱した分子栄養学理論に則った健康維持増進サポートを目指しています。

このウェブマガジンでは、分子栄養学とは何かについて簡単にまとめた※分子栄養学とは① 「一般の栄養学と分子栄養学の違い」とともに、55年目という節目、そして4月という新しい一年のスタートに際し、分子栄養学の概念を改めてしっかりと捉え直します。

また今後、順を追って分子栄養学の歴史について5回シリーズで少し紐解いてみようと思います。ぜひ、ご一読ください。(※分子栄養学の歴史②、分子栄養学の歴史③、分子栄養学の歴史④、分子栄養学の歴史⑤)

分子栄養学「概論」

分子整合栄養学(Orthomolecular Nutrition. このウェブマガジンの中では、分子栄養学という言葉を用いています)とは、分子生物学に基づく新しい栄養学で、身体を構成する分子レベルで私たちの健康を考える学問です。

分子栄養学では、栄養素の欠乏症の予防・改善という一般の栄養学の枠を超え、「病気にならない量」ではなく、私たちの身体の中に正常にあるべき分子(molecule)を至適濃度に保つ(ortho)十分量の栄養素(nutrition)を摂取し、一つひとつの細胞が必要とする栄養素(分子)の最適な量、最適なバランスを整えることによって、その細胞が正常に機能できるようになることを考えた理論です。

そしてその結果として、細胞の集合体である個体(一人の人)の健康増進を目指す新しい栄養学のパラダイムです。

分子栄養学では、細胞レベル・分子レベルで栄養素の関わる代謝経路を大切に、1つひとつの細胞の機能と栄養素の関係を解き明かすことで一人ひとりの人生を全うする健康を目指します。一人ひとりの健康管理を、すべて「分子」を基本として考えます。(※分子栄養学とは②、※分子栄養学とは③)

私たちの身体は細胞でできている

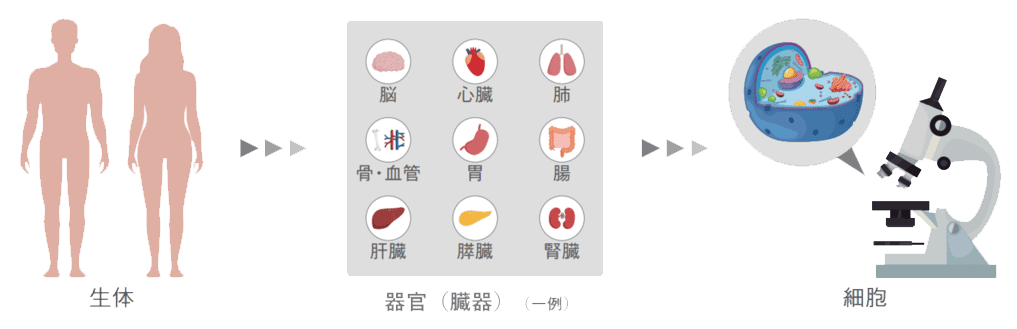

私たちを小さくしていったとき、“生きていると認められるいちばん小さな単位” が細胞です。

そしてその細胞1つひとつが食事から得られる栄養素(分子)でできています。それら一つひとつの細胞の成分は、その細胞の種類にもよりますが、常に壊されて新しく作り替えられる、ということを繰り返しています。

私たちの身体は約200種類、数十兆個の細胞によって構成される、いわば細胞の集合体です。これらの細胞が集まって組織(上皮組織、筋組織など)を形成し、組織が集まって胃や腸や脳といった臓器(器官)となり、そしてそれらが統合されたものとして「個体」である私たちは生命活動を行っています。

したがって、私たちが健康的に生きるためには、身体を構成するすべての器官、器官を構成する組織が正常に機能する必要があり、組織が正常に機能するためには組織を形成する細胞の1つひとつが正常に機能する必要があります。

細胞は栄養素でできている

細胞が正常に機能するために必要なのが栄養素(分子)です。

細胞自体もタンパク質や脂質などの分子でできています。細胞を構成する分子が適切な量、適切なバランスで体内に存在してはじめて、細胞は正常に機能することができます。

細胞を構成する成分は一見ほぼ変化がないように見えますが、実は多くの分子が合成と分解を繰り返して絶えず入れ替わるということをしています。これを

・代謝回転(metabolic turnover)

といいます。代謝回転のスピードは組織や器官によって異なります。

栄養素とは、栄養(生命活動の営み)のために身体の外からとり入れる物質のことです。私たちが生き続けるためには、必ず必要な栄養素(分子)を十分量摂る必要があります。

そして生命を維持するために外の世界からとり込んだ栄養素を、そのまま使えるものはそのままの形で、そのままで使えない栄養素はまず分解して、新しい分子を合成したり、生体内で利用できる形に変換します。

また、生体は要らない分子を分解して身体の外に排出するということも行っています。

この生体内で起きている化学反応をまとめて代謝といいます。代謝は、大きな違いのある2つの反応、「異化」と「同化」に分けられます。

生きるということそれ自体が、その生物を構成する分子が壊され(異化)、新しく作り変えられている(同化)という現象でできています。

(※分子栄養学とは⑤) (※分子栄養学とは⑦-1)

したがって、私たちは食事を通じて細胞に必要な栄養素(分子)を得て細胞や組織の機能を維持し、生命活動を行っていると言えます。

分子栄養学では、そのいのちの基礎単位である細胞を構成する最適な量(至適量)の栄養素(分子)の濃度とバランスを保つことが、その細胞の健康と機能にとって重要なのではないかと考えています。

栄養素の不足は細胞を構成する分子に影響する?

細胞は栄養素(分子)で構成されています。

分子栄養学は、細胞の構成要素、また代謝を進めるための栄養素の不足や栄養素同士のバランスの乱れが細胞機能に与える影響について分子レベルで探究する学問です。

分子栄養学では現代医療と手を結び、個体差に沿った適切な栄養素の補給によって細胞機能の向上を目指すことが大切であると考えています。分子栄養学では、代謝において異化=同化を保つことが健康維持増進、アンチエイジングの基盤となるのでは、と考えます。

至適量(optimum dose)の栄養素が一人ひとりの健康を支える

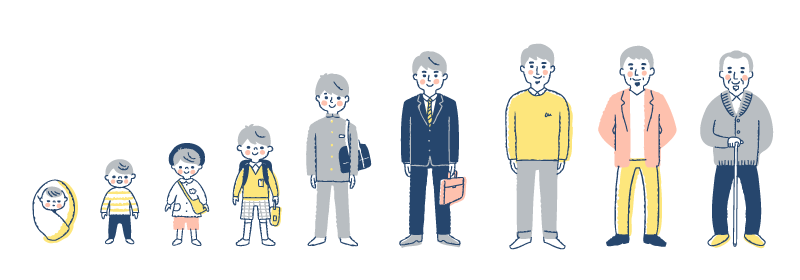

一人ひとり、栄養素摂取の至適量は異なります。また一人ひとりの健康を支える適切な栄養素の量は一生不変のものではなく、年齢、環境、ストレス状況などに応じてどんどん変わります。(※分子栄養学とは⑥)

「至適(optimum)」というのは、最適条件というような意味です。“個々人に最もふさわしいレベル”と考えていただければわかりやすいでしょう。

分子栄養学では、身体の健康増進のためには、必要な栄養素の適切な摂取が重要であると考えています。

また単に摂取する量だけではなく、その摂取した栄養素を消化・吸収・代謝できる量によって至適量が維持されると考えられることから、栄養素の消化・吸収をつかさどる胃腸の状態を最も重要視しています。

創始者のひとりであるA. ホッファー博士は、この「orthomolecular(分子整合)」という言葉はまさに的確であると述べています。分子栄養学は至適量の栄養素摂取によって、一人ひとりが日々の健康管理を主体的に行えるようサポートすることを目指します。

至適量の栄養素で人生100年時代のQOLの向上を目指す

ポーリング博士の提唱した分子栄養学は、細胞が正常に働くための至適量の栄養素を通して、オプティマムヘルス、つまり単に病気でないだけでなく、心身ともに最高・最善の健康状態の実現を目指します。

より多くの方がこれからの人生100年時代をより健康により豊かに送り、一人ひとりのQOL(生活の質、クオリティオブライフ)の向上につなげることで、社会の持続的な発展へ貢献していくことを目指しています。

オプティマムヘルスを目指して

人には一人ひとりライフスタイルも含めた個性、そして個体差があります。(※分子栄養学とは⑥)

自分の歴史を重ねた「今」の健康状態は人それぞれです。

しかし、人にはいつでもそのときに達成可能な健康レベルがあります。

栄養素のもつ作用を分子レベルで理解し、自分が主体となり、医師と一緒に睡眠や運動、ストレスケアを含んだ規則正しい生活、食事や栄養素を管理して健康を守る。

オプティマムヘルスの確立のためにぜひ自分が口にする食べものを賢く選択し、達成可能なオプティマムヘルスのレベルの目標を設定し、そこに向かって前進していきましょう。

分子栄養学では、「健康」こそが、人生にとって最高の価値であると考えています。健康こそが、その人を輝かせる最高の手段であり財産であるからです。分子栄養学は、皆さん一人ひとりが医師とともに自分で行う健康管理を応援する学問です。