栄養素不足による貧血改善対策「貧血再検査セット」のススメ

今回は分子栄養学に基づく至適量の栄養アプローチ(栄養療法)(※分子栄養学とは①、※分子栄養学の歴史①)の後、低栄養状態の改善度を確認するための検査セットのご紹介です。

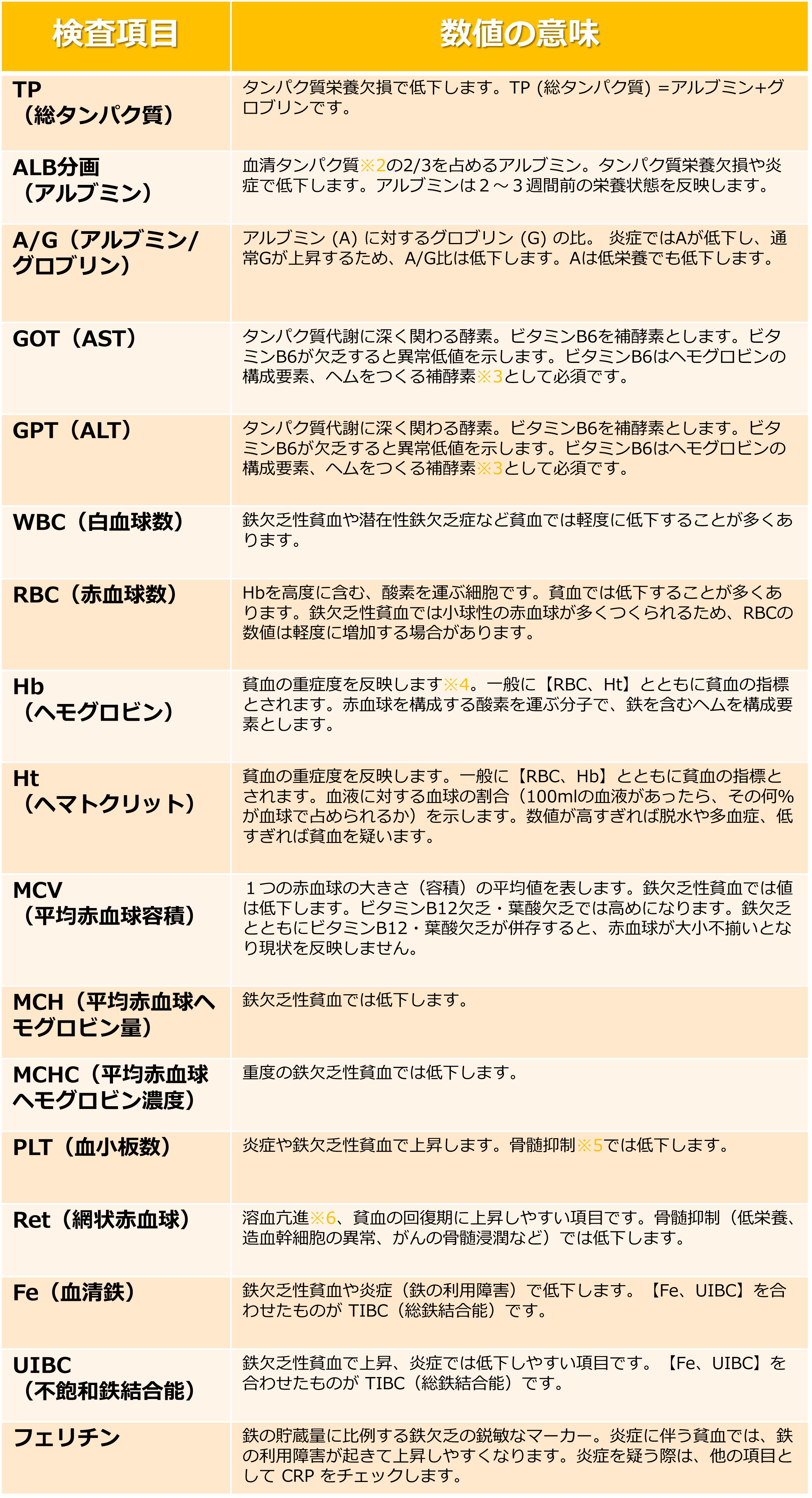

分子栄養学的貧血対策のための血液検査項目「貧血再検査セット」

貧血はATP不足:疲れやすい、脱力感、脳の集中力・記憶力にも影響が出る重大な問題

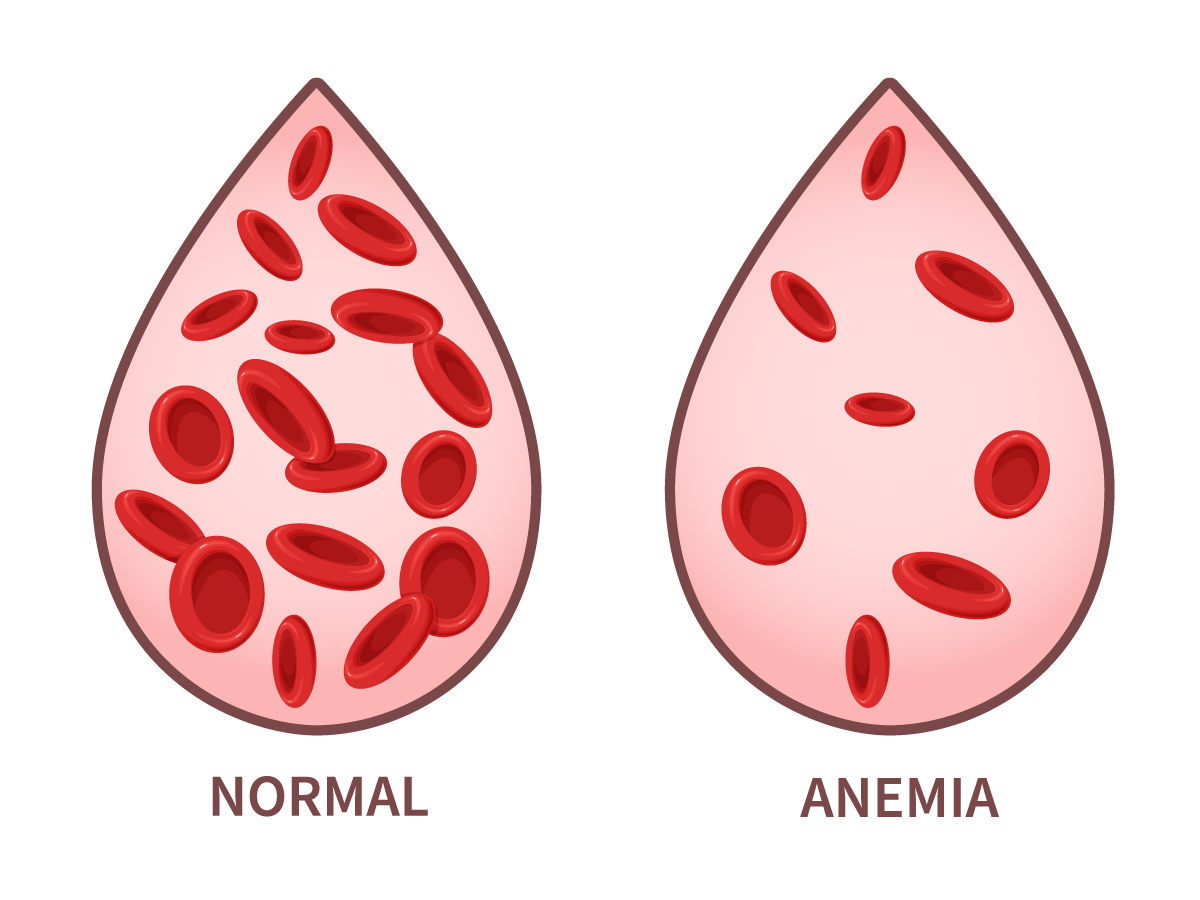

貧血とは、赤血球数、ヘモグロビンが減っている状態(WHOの定義より)※1のことです。

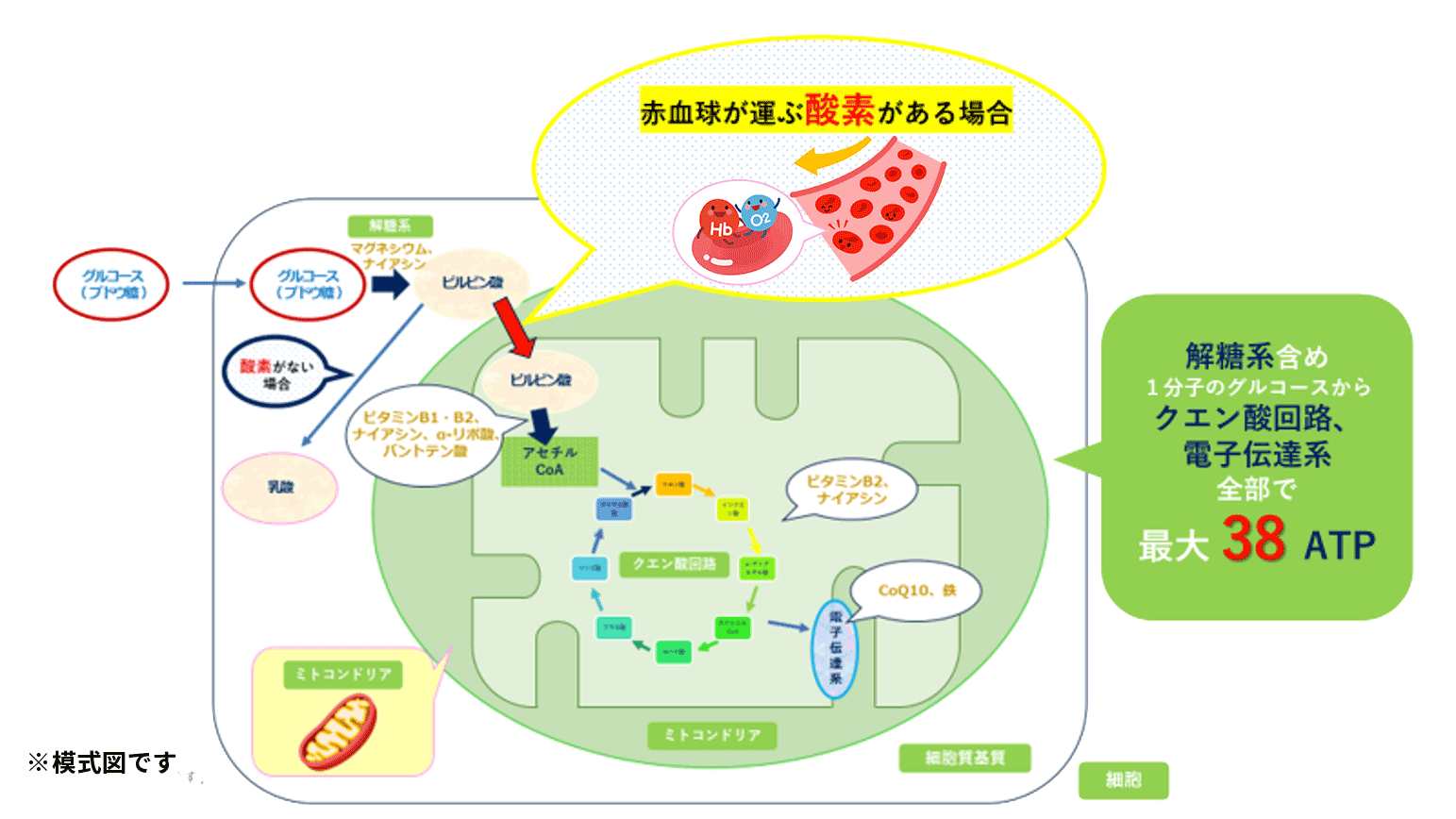

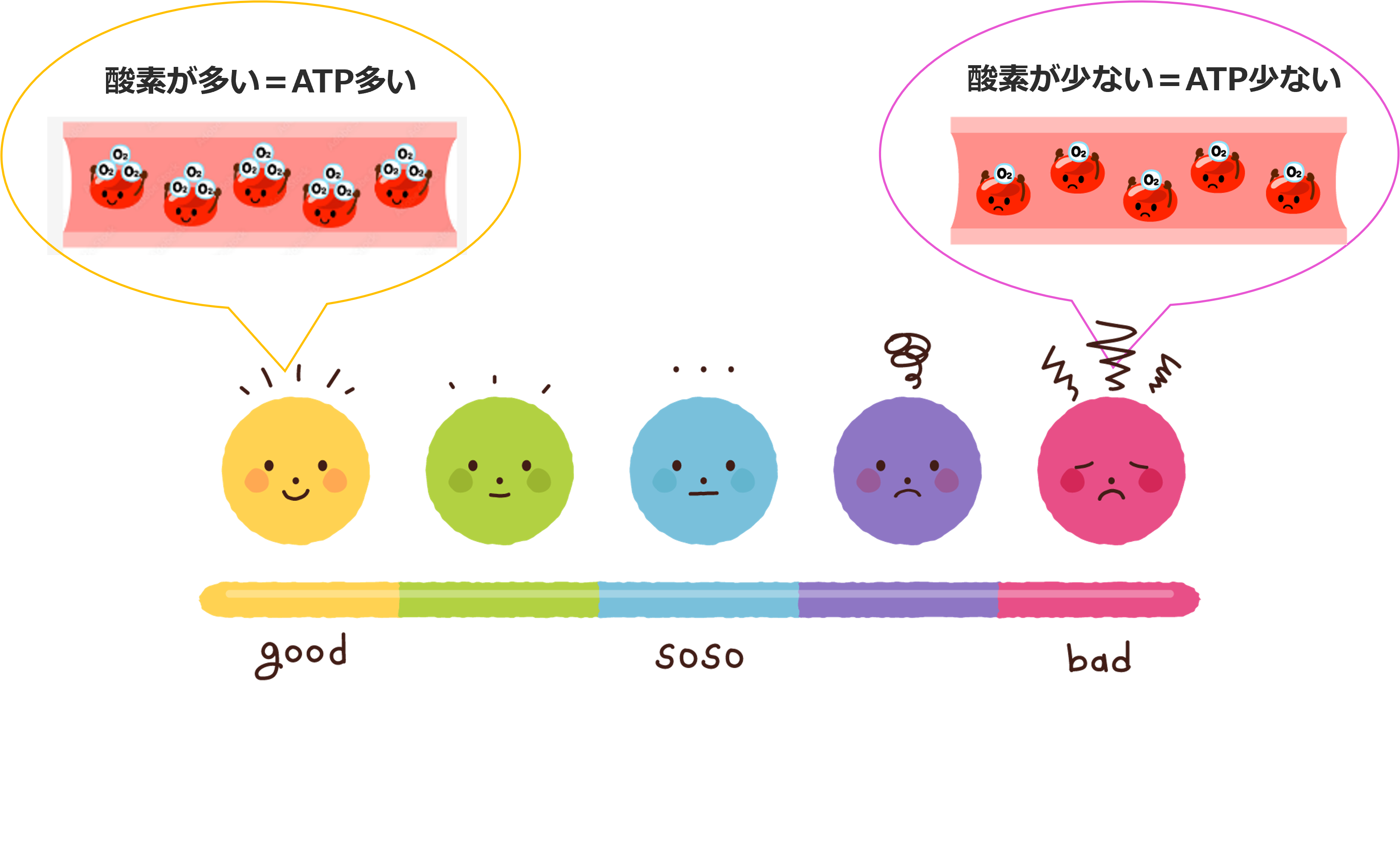

貧血になると効率的にエネルギー産生するための酸素を運べずに、身体がエネルギー(ATP)不足となり、疲れやすい、脱力感などパフォーマンス低下につながります。

(※エネルギーをつくるための必須栄養素「マグネシウム、ビタミンB群、CoQ10、鉄」)

脳も身体全体の約20%のエネルギーを消費するため、ATP不足は集中力や記憶力、心にも影響が出る可能性がある重大な問題です。

貧血はめまい、頭痛、耳鳴り、疲労感、倦怠感のほか、心臓の負担にもなり、息切れ、動悸、頻脈などが起こります(※貧血:赤血球・ヘモグロビン不足はATP・エネルギー産生不足を招く重大問題)。

分子栄養学的貧血対策は健康自主管理の主軸のひとつ

分子栄養学では貧血は全身のATP不足をまねく万病のもとと考え、貧血を予防する対策を、健康管理の主軸として捉えています。

鉄欠乏性貧血、潜在性鉄欠乏状態は、栄養素不足によって起こる場合があります。

詳細な血液検査と医師による細かな問診で個体差に沿った至適量の栄養素補給を

貧血を引き起こす栄養素の欠乏にはさまざまなものがあります。

・鉄不足による鉄欠乏性貧血、潜在性鉄欠乏状態

・ビタミンB12・葉酸不足による巨赤芽球性貧血

・亜鉛不足による亜鉛欠乏性貧血

などです。

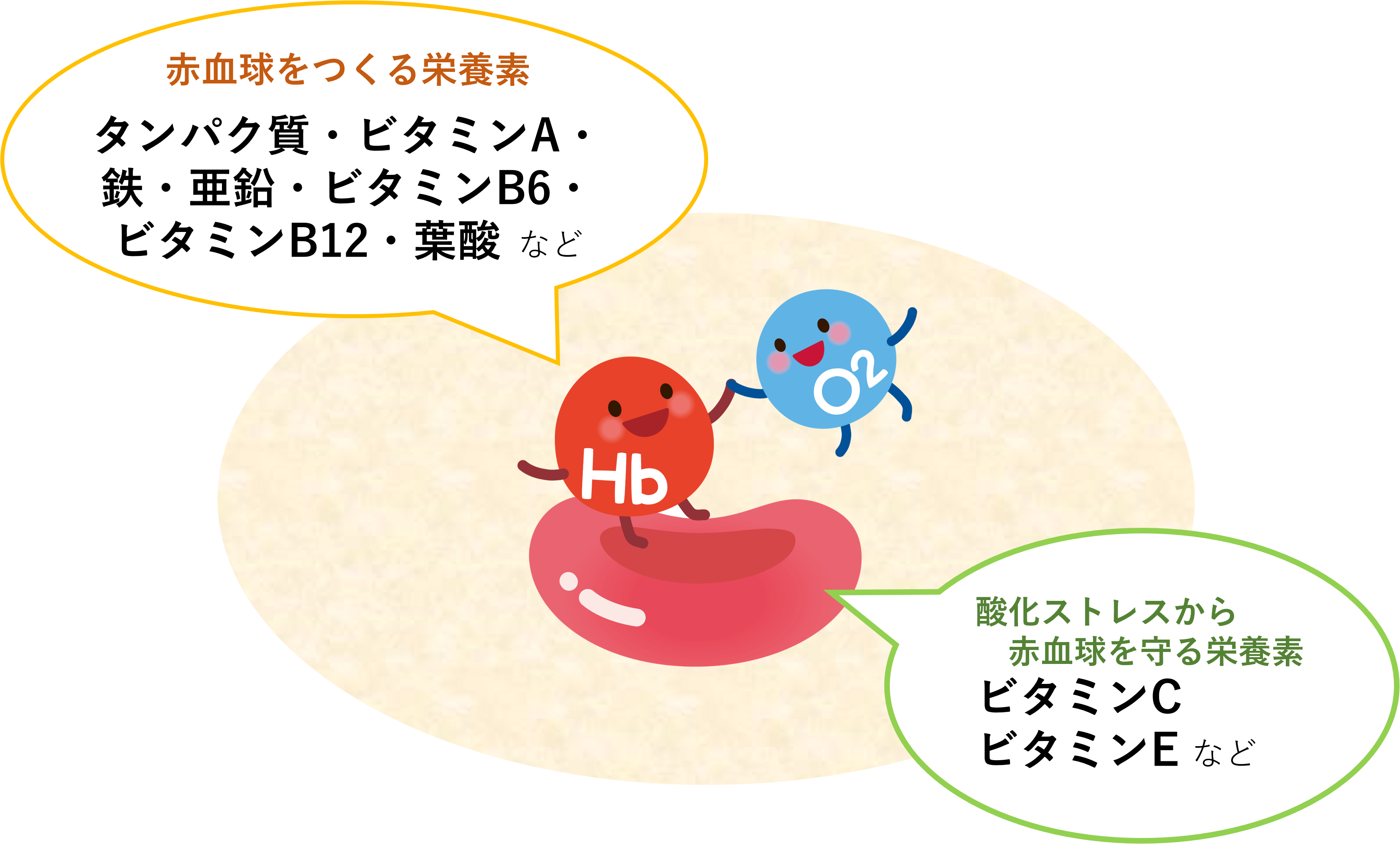

健全な赤血球産生には、

・タンパク質、鉄、亜鉛、ビタミンA、ビタミンB群(B6※3、B12、葉酸)

など個体差に沿った至適量の栄養素補給が必要です。

分子栄養学的貧血アプローチのススメ

それでは貧血を予防するためにはどうすればよいでしょう。

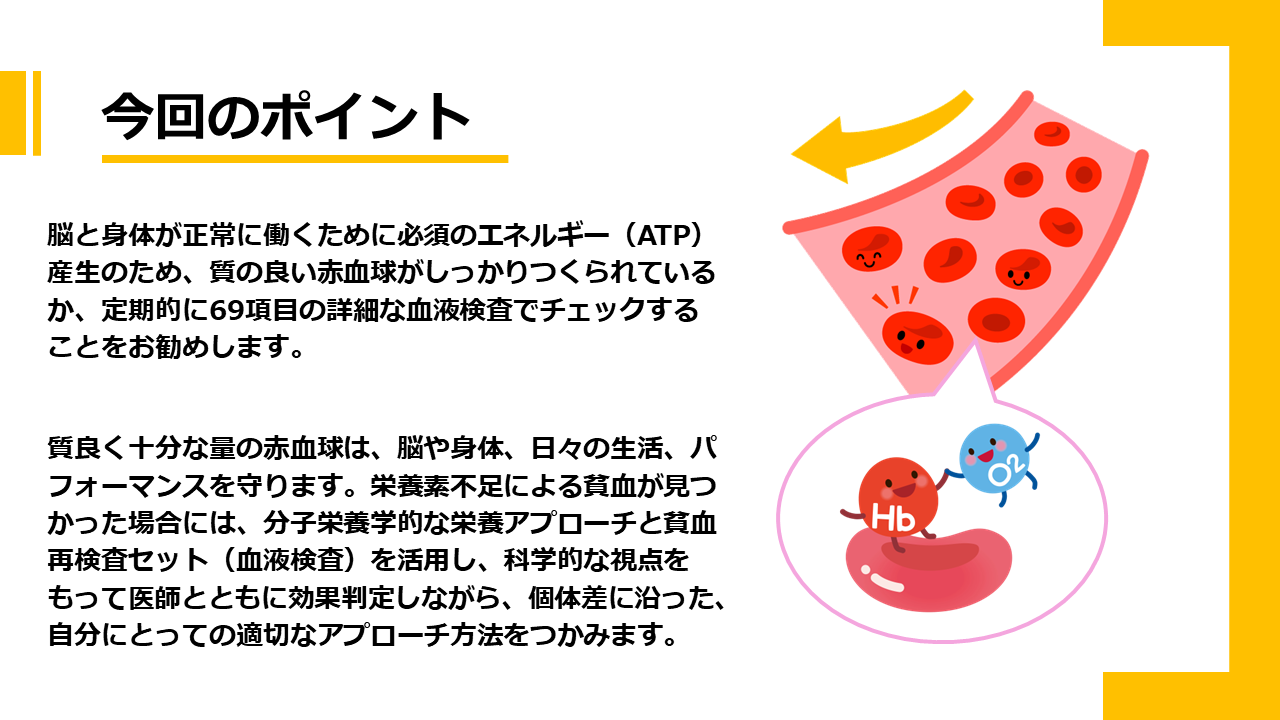

分子栄養学では、まず最初に医師による詳しい問診、詳細な69項目の血液検査セット「K-01」によって栄養素不足による貧血の可能性があるかどうか、現在の自分の栄養状態を把握することを提唱しています。

(※血液・尿検査の意義①、※血液・尿検査の意義②、※血液・尿検査の意義③、※血液・尿検査の意義④)

もし貧血を発見した場合には、医師のモニタリングのもと、

・赤血球をつくる栄養素

・新しく赤血球をつくるためのATP産生を助ける栄養素

を中心とした分子栄養学的な栄養素によるアプローチを、血液検査の結果とともに医師が行います。

赤血球の寿命は約120日です。寿命を終えた赤血球に代わり、常に新しい赤血球が骨髄で産生されています。

分子栄養学では、適正な食事、必要に応じたダイエタリーサプリメント(栄養補助食品。サプリメント)を用いて貧血予防による健康増進対策を行っています。

貧血は、細胞のエネルギー不足を引き起こす重大な問題

分子栄養学は、ヒトを構成する “生きていると認められるいちばん小さな単位”である細胞・分子レベルからの全身の健康を目指す学問です。

細胞はそれぞれの細胞の中で作られたATPを主に使って活動します。そのATPを効率よく作るために必要な酸素が全身に運ばれにくくなることは、一つひとつの細胞が必要とするエネルギーを供給できないという重大な問題を意味します。

赤血球はミトコンドリアでの効率的なエネルギー(ATP)産生のための酸素を運ぶトラックの役割をしてくれます。貧血、つまり赤血球とヘモグロビンが減っている状態は、ATP不足をまねく深刻な状態です。

定期的な血液検査で医師とともに科学的な貧血対策

定期的な血液検査で貧血にならないように予防しましょう。

適切な栄養素の摂取で健康な赤血球をつくり続け、身体と心に健やかなエネルギーを提供してあげましょう。

赤血球をスムーズにつくり続けるためのエネルギー(ATP)供給のためにも、エネルギー産生のための栄養素 {マグネシウム、ビタミンB群、α-リポ酸、CoQ10、鉄} の補給も忘れずに。

(※エネルギーをつくるための必須栄養素「マグネシウム、ビタミンB群、CoQ10、鉄」)

医師による詳細な血液検査と問診票を用いて定期的にモニタリングしながら、個体差に沿った至適量の栄養素の補給で、常にATPを供給できる快適な身体づくりを目指しましょう。

※1 WHO. Haemoglobin Concentrations for the Diagnosis of Anaemia and Assessment of Severity. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Geneva: World Health Organization (WHO/NMH/NHD/MNM/11.1).(2011) ※2 血清タンパク質とは 血液から有形成分(赤血球・白血球・血小板など)を除いた液体成分を血漿と呼び、血漿から血液凝固因子(血液を固める成分)を除いたものを血清といいます。血清にはたくさんの種類のタンパク質が含まれていて、これを血清タンパク質と呼んでいます。そして、その血清タンパク質のすべてを総称して総タンパク質(total protein:TP)と呼んでいます。(※血液・尿検査の意義①) ※3 5-アミノレブリン酸合成酵素の補酵素(ピリドキサルリン酸)。ヘム(ポルフィリン環)の生合成に必要です。 ※4 大量の汗をかいたりすることで脱水になると血漿中の水分が減るため、見かけ上、ヘモグロビンが多く見えることがあります。(※貧血:赤血球・ヘモグロビン不足はATP・エネルギー産生不足を招く重大問題) ※5 骨髄抑制とは 骨髄は、骨の内側、中心部にある柔らかい部分のことで、血液細胞(赤血球、白血球、血小板)を新しく作って血液中に送り出す、という働きをしています。これを造血機能といいます。骨髄抑制とは、何らかの理由によって骨髄での造血機能が低下する、つまり血液細胞がうまく作られなくなってしまう状態のことです。骨髄抑制により赤血球が減ると貧血、白血球が減ると免疫の低下、血小板が減ると出血傾向など、さまざまな問題につながります。骨髄抑制は、低栄養、造血幹細胞(血液細胞のもととなる細胞)の異常、がんの骨髄浸潤などで起こります。(※血液・尿検査の意義④) ※6 溶血とは 溶血とは、赤血球が壊れて、中に入っているヘモグロビンが血液中に出てしまうことを指します。(※血液・尿検査の意義④)