脂肪を燃焼する分子栄養学「カルニチン」を作る必須アミノ酸・ビタミン(C、B6、ナイアシン)、鉄

薄着になると気になる脂肪。

脂肪を燃やすために働く分子のひとつに、カルニチンがあります。

カルニチンは食事として摂取されるほか、体内で『必須アミノ酸、ビタミン(C、B6、ナイアシン)、鉄』の力を借りて合成されます。

・カルニチンの働き

・カルニチンを作る栄養素

について一緒に見ていきましょう。

カルニチンは脂肪燃焼に必須の分子

脂質をエネルギーに換える際に重要な物質、カルニチン。

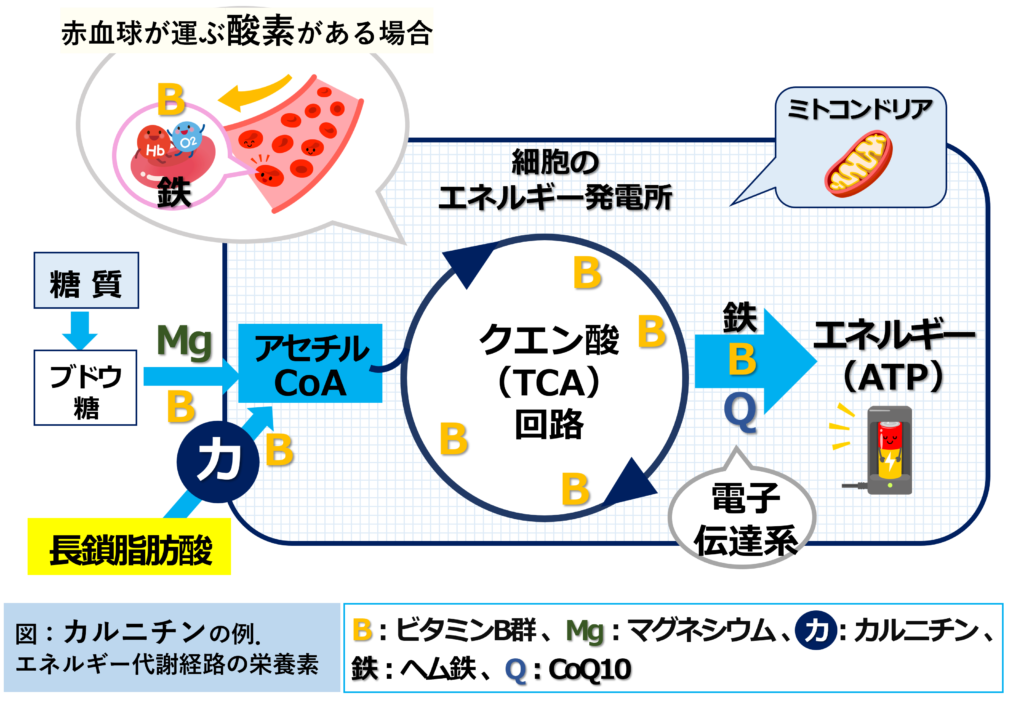

カルニチンは、エネルギー源・脂質を構成する “長鎖脂肪酸” をミトコンドリア※1の中に運ぶ役割をします※2。カルニチンが活躍するこの回路を、カルニチン回路といいます※3、※4。

細胞の中に入った長鎖脂肪酸は、カルニチンによってミトコンドリアの中に運ばれることで、エネルギー源として働くことができます。

カルニチンは、脂質を燃やしてエネルギーに換えるために必須の分子です。

脂肪を燃やす!脂肪の正体とは?

春から夏にかけ、薄着になると気になる脂肪※5。まず脂肪とは何か、その基礎から見ていきましょう。

主に

『摂取エネルギー>消費エネルギー』

のとき、余ったエネルギーは身体にどんどん蓄えられます。これが脂肪です。

私たちの身体に脂肪として蓄積される代表的な栄養素が

・糖質

・脂質

です。余った脂質はそのまま脂肪として、余剰な糖質は脂肪に変換されて、脂肪組織などに貯蔵されます。

(※「カロリーの摂り過ぎ」だけが太る原因ではない⁉ 肥満の理論「エネルギーバランスモデル」)

(※食後高血糖はダイエットの敵! 肥満の理論「糖質-インスリンモデル」)

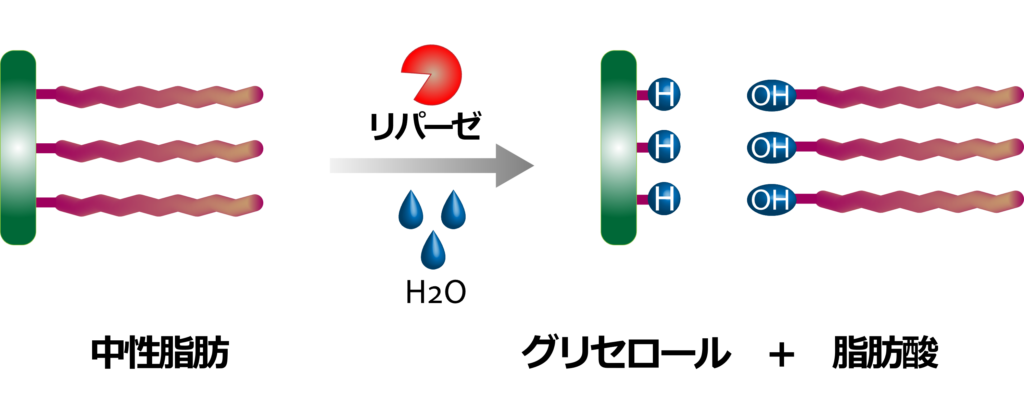

身体に蓄えられる脂肪の大部分を構成するのは、中性脂肪です。

中性脂肪の脂肪酸は、効率の良いエネルギー源

中性脂肪(トリグリセリド)は、とても効率の良いエネルギー源です。中性脂肪は、

・1つのグリセロール(アルコールの一種)

・3つの脂肪酸※6

から構成される分子です。エネルギーをぎゅっと詰め込んだ形で存在しています。

身体に貯蔵された脂肪、中性脂肪は身体がエネルギーを必要とする時、まず酵素の働きによって

・グリセロール

・脂肪酸

に分解されます。このうち、主にエネルギー源として活躍するのが脂肪酸である長鎖脂肪酸(以下、脂肪酸)です。

脂肪酸は分解された後に血液中に放出され、筋肉や心臓、肝臓などに運ばれてエネルギー源として使われます。

血液に乗って運ばれた脂肪酸は細胞の中に入り、さらにミトコンドリアの中に運ばれて

・クエン酸回路・電子伝達系

を経てエネルギー(ATP)を産生します。

このときに必要なのが、

・カルニチン

です。

細胞の中に入った脂肪酸は、カルニチンがあることでミトコンドリア(細胞の中にあるエネルギーの発電所)の中に運ばれ、エネルギー源として働くことが可能になります。

私たちの身体が脂肪からエネルギーを取り出すための重要な過程を、脂肪酸のβ酸化といいます。

脂肪酸のβ酸化:日常生活での重要性

脂肪酸のβ酸化は特に以下のような状況で重要になります。

- 空腹時や断食中:身体は脂肪を分解してエネルギーにします

- 長時間の運動:糖質が使われた後、脂肪からエネルギーを得ます

- 睡眠中:夜間のエネルギー源として脂肪が使われます※7

脂肪酸のβ酸化は、私たちの身体が賢くエネルギーを貯蔵し、必要なときに使えるようにする素晴らしい仕組みです。これによって、食事と食事の間も安定してエネルギーを得ることができます。

中性脂肪は私たちの身体に欠かせないものですが、その量のバランスが重要です。適度な運動と健康的な食事によって、中性脂肪の適切なバランスを保つことが大切です。

体内でのβ酸化とカルニチンの関係

それでは、この脂肪酸のβ酸化のどこにカルニチンが関わるか、もう一度整理してみましょう。

実際の体内では次のように進みます。

- カルニチンの助けを借りて、脂肪酸はミトコンドリアに運ばれます

- ミトコンドリア内で、脂肪酸は「β酸化」という工程で少しずつ分解されます

- 脂肪酸は分解される度に2炭素ずつ切り離され、「アセチルCoA」という物質になります

- このアセチルCoAは「クエン酸回路」に入り、さらに分解されてエネルギー(ATP)を生み出します

人がカルニチンを得る手段

脂肪燃焼の際の重要な分子のひとつ、カルニチン。

人がカルニチンを得る手段は以下2つです。

・食事

・体内での生合成

私たちの身体では通常、肝臓・腎臓・脳でカルニチンを作ることができると考えられています※8。

合成されたカルニチンは、血液に乗って骨格筋など他の組織に運ばれます※8。

カルニチンを作る栄養素

カルニチン生合成に関わる栄養素は、

・必須アミノ酸(リジン、メチオニン)

・ビタミンC

・ビタミンB6

・ナイアシン

・鉄

です。カルニチンは、2つの必須アミノ酸(リジン、メチオニン)をもとに作られます。このカルニチン生合成経路において、ビタミン(C、B6、ナイアシン)と鉄は、酵素の補因子として働きます※9。

これから薄着になる春から夏の季節。ただ単にカロリーを制限して体重を落とすだけでは、身体を維持する骨格筋までもが減ってしまい、その後のリバウンドや活動力の低下につながりかねません。

やつれるのではなく食べたものをしっかり燃やし、健康で適切な骨格筋を維持しながら理想の身体づくりをするのが、分子栄養学のダイエットの基本です。

カルニチンの役割やカルニチンを体内で作る代謝のための栄養素を理解することで、私たちの身体が効率的に機能し、食べたものを日々の生活に必要なエネルギーに変換する複雑なプロセスを理解するのに役立ちます。

分子栄養学では、ミトコンドリアでエネルギーを作るための至適量の栄養素摂取もお勧めしています。

(※エネルギーをつくるための必須栄養素「マグネシウム、ビタミンB群、CoQ10、鉄」)

カルニチンを多く含む食品

カルニチンは食事として、主に動物性食品から摂取することができます。

- 赤身の肉(羊肉※2、※10、※11、牛肉※2、※10、※11、馬肉※12、豚肉※12など)

- 鶏肉※2、※12

- 魚※2、※13

- 乳製品※10、※11、※12 など

食べた栄養素がしっかり消化・吸収されるよう腸内環境を整え、分子栄養学の勧めるバランスの良い食事をよく噛んで食べましょう。

(※食事の基本)

今回のまとめ

主に『摂取エネルギー>消費エネルギー』のとき、余ったエネルギーは脂肪として身体にどんどん蓄えられます。エネルギーとして貯蔵される形の大部分が中性脂肪です。

脂肪燃焼に役立つ分子、カルニチンは

・必須アミノ酸(リジン、メチオニン)

から作られ、

・ビタミンC、ビタミンB6、ナイアシン、鉄

が補因子として働くことで合成されます。

脂肪は、人が生きていく上で欠かせない大切な働きをしています。間違った減量などで体重や脂肪が減りすぎると、逆にさまざまな病気の誘発につながります。

(※正しい身体づくり「脂肪肝対策①」)

適切な栄養状態で自分の健康状態を保つため、まず自分の今の状態を詳細な血液・尿検査で確かめましょう。

分子栄養学では、その上で医師や管理栄養士とともに自分に必要な対策、骨格筋を増やす、脂肪を燃やす、といった作戦を立てることをお勧めしています。

暖かい春。適切な栄養素摂取で生体内でもカルニチンをせっせと作り、適度な運動とともに余計な脂肪を燃やす健康な身体づくりを目指しましょう。

※1 ミトコンドリアとは、私たちが食べたエネルギー産生栄養素(3大栄養素:糖質、脂質、タンパク質)を、酸素を使ってエネルギー(ATP)に変える「細胞の中の小さな発電所」のことです。

※2 Pekala, J.,et al. (2011). L-carnitine--metabolic functions and meaning in humans life. Current Drug Metabolism, 12(7), 667–678.

※3 日 本 小 児 科 学 会 『カ ル ニ チ ン 欠 乏 症 の 診 断 ・ 治 療 指 針 2018 [online] http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20181207_shishin.pdf 』(参照 2025-3-25)

※4 医療情報科学研究所 『病気がみえる vol.3 糖尿病・代謝・内分泌 第5版』 (メディックメディア、2019年)174ページ

※5 脂質(lipid)とは食品成分の中で水に溶けずに有機溶媒(エタノール、クロロホルムなど)に溶ける、動植物由来の有機化合物(有機物)の総称で、5大栄養素のひとつです。厚生労働省eヘルスネット(https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-014.html)によれば、脂質と脂肪は同じ意味で用いられ、厳密には分けられていないようです。本記事では、記事の内容がわかりやすいように、食事に含まれる「あぶら」を脂質、身体に蓄積される「あぶら」を脂肪と表記しています。

※6 脂肪酸は、炭素(C)と水素(H)でできた鎖の一方の最後にカルボキシ基(-COOH)がついた化合物、エネルギー産生栄養素(3大栄養素)のうちの「脂質」を構成する栄養素です。脂質の大部分が脂肪酸でできています。

(※短鎖脂肪酸とは? 基礎をわかりやすく解説)

※7 Zhang, S.,et al. (2021). Metabolic flexibility during sleep. Scientific Reports,11, 17849.

※8 Gnoni, A.,et al. (2020). Carnitine in human muscle bioenergetics: Can carnitine supplementation improve physical exercise? Molecules, 25, 182.

※9 Vaz, FM.,et al. (2002). Carnitine biosynthesis in mammals. Biochemical Journal, 361, 417–429.

※10 Karlic, H., et al. (2004). Supplementation of l-carnitine in athletes: Does it make sense? Nutrition, 20, 709–715.

※11 Longo, N.,et al. (2016). Carnitine transport and fatty acid oxidation. Biochimica et Biophysica Acta, 1863, 2422–2435.

※12 Seline, KG.,et al. (2007). The determination of l-carnitine in several food samples. Food Chemistry, 105(2), 793–804.

※13 Rigault, C.,et al. (2008). Changes in l-carnitine content of fish and meat during domestic cooking. Meat Science, 78(3), 331–335.