「カロリーの摂り過ぎ」だけが太る原因ではない⁉ 肥満の理論「エネルギーバランスモデル」

分子栄養学的ダイエット成功の基本と考えられる2つの仮説

病気の予防、健康的なダイエット成功を目指し、医学の分野では肥満についての理論が複数提唱されています※4。そのうち、今回と次回2回にわたり、

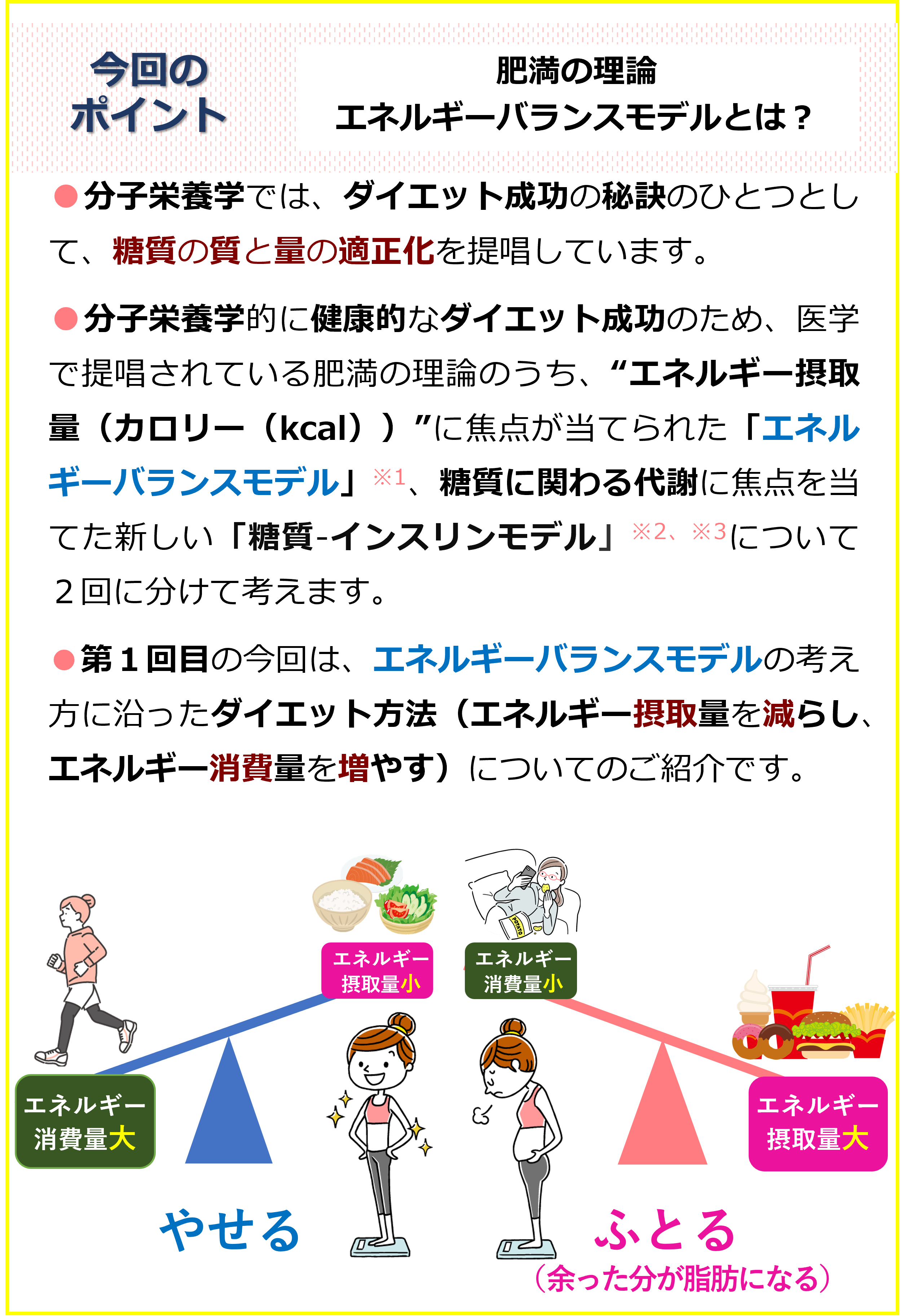

・エネルギー摂取量(カロリー(kcal))※5に焦点が当てられた「エネルギーバランスモデル」

・糖質に関わる代謝に焦点を当てた新しい仮説「糖質-インスリンモデル」

の2つについてご紹介します。

分子栄養学の目指す理想のダイエットの基本は、「キレイな姿勢」を保つ筋肉量が保たれている活動的な身体です。

その分子栄養学的ダイエット成功の秘訣のひとつとして、

・糖質の摂り方の適正化

を提唱しています。今まではダイエットの敵といえば「脂質、あぶらのカット」が必須として浮かぶことも多かったかもしれませんが、適度なタンパク質、質の良い適量の脂質は健康的なダイエットには必須であり、賢い「糖質の質と量」の選び方が大切であるとする仮説が提唱されています※2、※3。

分子栄養学の考えるダイエット成功のカギとしてなぜ糖質の摂り方の適正化が重要なのか、適正な必要エネルギー量とは何なのか、一緒に考えていきましょう。第1回目は、「エネルギーバランスモデル」についてです。

“エネルギー摂取量(カロリー(kcal))” に焦点が当てられた【肥満のエネルギーバランスモデル】

長い間、肥満の一般的なメカニズムとして提唱されてきたのが「エネルギーバランスモデル」仮説です。

この説では、肥満はエネルギー摂取量がエネルギー消費量を超える(エネルギー摂取量>エネルギー消費量)ことによって起こると考えられています※1、※3。

世の中にはいわゆる “カロリーが高く美味しい食べもの(加工品)” ※6が大量に流通しており、さらに座りっぱなしの生活によってエネルギーを消費する機会が減ることが後押しして、“エネルギー摂取量>エネルギー消費量” となり、余った分が脂肪として身体に蓄積されるというものです※1、※3。

エネルギーバランスモデルに基づくダイエット方法:エネルギー摂取量を減らし、エネルギー消費量を増やす

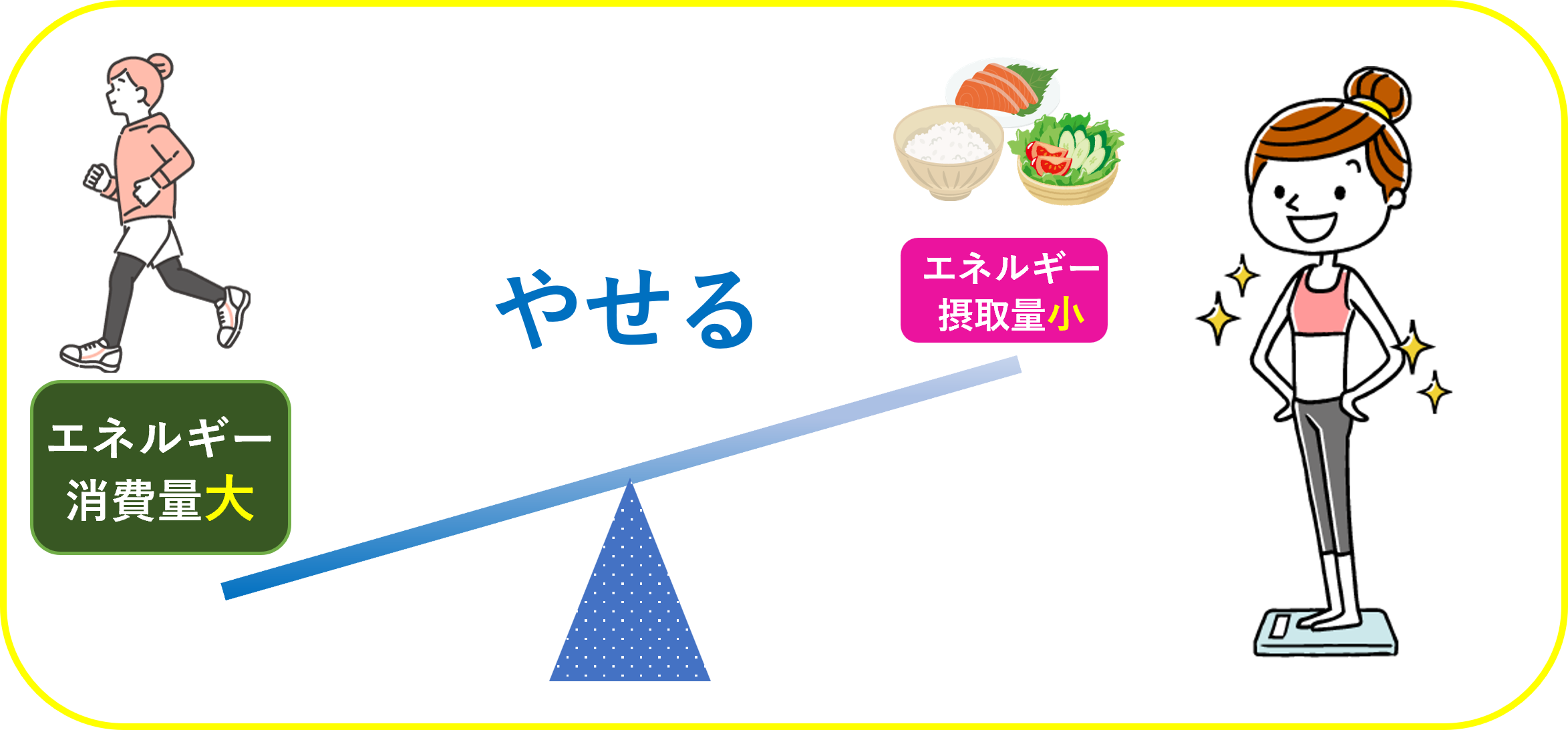

よって、エネルギーバランスモデルに基づいて肥満を解消するには、

・飲みものや食べもののエネルギー摂取量を減らす

・運動などの身体活動を増やすという手段でエネルギー消費量を増やす

という方法が取られます※1、※3。食品表示基準に基づいた栄養成分表示(栄養成分の量及び熱量の表示)の中で最も注目するのはエネルギー【カロリー(kcal)】です※5。そこで、1g当たり9kcalとエネルギー量の多い脂質※7を減らすことに比較的焦点が当てられています※1、※4。

分子栄養学ではエネルギーバランスモデルを活用し、適正な運動量、栄養バランスの良い食事、エネルギー摂取量を適正に戻す

もちろん肥満の原因として、そもそもの生活習慣が医学的、栄養学的に運動不足とエネルギー摂取量過多が認められる場合には、その理論は正当です。

その場合には、エネルギー摂取量を減らすというよりも、分子栄養学では筋肉量を維持するためのエネルギー産生のための栄養素(※分子栄養学的ダイエット成功の秘訣!筋肉と基礎代謝量と栄養素のお話)を含め、「適正な運動量、栄養バランスの良い食事、エネルギー摂取量を適正に戻す」方法が、医師によって提案されることでしょう。

次回、※食後高血糖はダイエットの敵! 肥満の理論「糖質-インスリンモデル」 では、新しい【糖質-インスリンモデル】仮説についてお届けします。医学的にどのような理論や考え方がされているのかを見つめ直すことで、ぜひ一緒に分子栄養学の目指す理想のダイエットの基本、「キレイな姿勢」を保つ筋肉量が保たれている活動的な身体を目指しましょう。

※1 Hall, KD., et al. The energy balance model of obesity: beyond calories in, calories out. American Journal of Clinical Nutrition, 115(5): 1243-1254. (2022)

※2 Ludwig,DS., et al. The Carbohydrate-Insulin Model of Obesity: Beyond ‘Calories In, Calories Out’. JAMA Internal Medicine, 178(8): 1098-1103.(2018)

※3 Ludwig, DS., et al. The carbohydrate-insulin model: A physiological perspective on the obesity pandemic. American Journal of Clinical Nutrition, 114(6): 1873-1885. (2021)

※4 Johnson, RJ., et al. The fructose survival hypothesis as a mechanism for unifying the various obesity hypotheses. Obesity (Silver Spring), 32(1):12-22. (2024)

※5 時計が動くために電池が必要なように、人が生きていく(動いたり、考えたり、寝たりする)にはエネルギーが必要です。人が必要なエネルギーの大きさを表した単位が「カロリー(kcal)」です。人体のエネルギーの多くは、最終的に熱エネルギーとなるため、人体に必要なエネルギーは熱エネルギーの単位が使われます。14.5℃の1gの水を15.5℃まで上げるために必要なエネルギーを「cal」といい、それを1,000倍した単位が「kcal」、つまり1,000cal(カロリー)=1kcal(キロカロリー)となります。

※6 Fazzino, TL., et al. Hyper-Palatable Foods: Development of a Quantitative Definition and Application to the US Food System Database. Obesity, 27(11) : 1761-1768.(2019)

※7 1g当たりのエネルギー産生量は、糖質4kcal、タンパク質4kcal、脂質9kcalです。