分子栄養学の栄養素「心のエネルギーに必須!ナイアシンとNAD」

補酵素NADは、元気な心を支える化学物質として今最も注目されている物質のひとつです。

この記事では、ナイアシン(NAD)がどのように私たちの元気な心を支えるか、エネルギー供給の点にしぼって解説いたします。

ナイアシンとNADの基礎知識 – 心を支える重要な栄養素

ナイアシンは水溶性ビタミン、8種類あるビタミンB群のひとつです。ナイアシンはニコチン酸とニコチンアミドの総称です※1。

ナイアシンはビタミンB3とも呼ばれますが、現在では化学名であるナイアシンの名称が優先して使われています。ナイアシンとビタミンB3は同じ栄養素です。

このナイアシンが体内で変換されるのが、

・NAD(エヌエーディー)

正式名称「ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(nicotinamide adenine dinucleotide)」という物質です。

NADは「補酵素」と呼ばれる特別な存在で、体内のさまざまな化学反応(代謝)を手助けします。補酵素とは、例えるなら家を建てる大工さんの道具のようなもの。この道具がないと、大工さん(酵素)は仕事(化学反応)ができません。

また、体内ではトリプトファンというアミノ酸からもナイアシンが少量作られます。健康な人の場合、トリプトファン60mgからナイアシン1mgが合成されると推定されています※2。

しかし、この量は健康に過ごすための量としては少ないため、食事などからナイアシンを摂取することが大切です。

心はエネルギーの大食漢 – NADが支える脳のパワー源

脳科学の観点から見ると、「心」は脳の活動から生まれると考えられています。

(※心が元気になる栄養素:タンパク質)

驚くべきことに、脳は体重の約2%しかないにもかかわらず、安静時でも全身のエネルギーの20%も消費します※2、※3、※4、※5。

つまり、私たちの「心」は常に大量のエネルギーを必要としています。しかも、脳はエネルギーを乾電池のように貯めておくことがほとんどできません※6。

そのため、脳内では常にエネルギー代謝経路を動かし続け、ATP(アデノシン三リン酸)というエネルギーの通貨を供給し続ける必要があります※6。

そして、このエネルギーが作られる場所こそが、細胞内の小さな発電所「ミトコンドリア」です。

脳はミトコンドリアで作られるATPによって活動を支えられています。この発電所がスムーズに動き続けることが、健康な「心」を維持するために極めて重要であると考えられています※6、※7。

NADがつなぐエネルギー代謝と精神健康 – なぜNADが心を元気にするか

ここで登場するのがNADです。

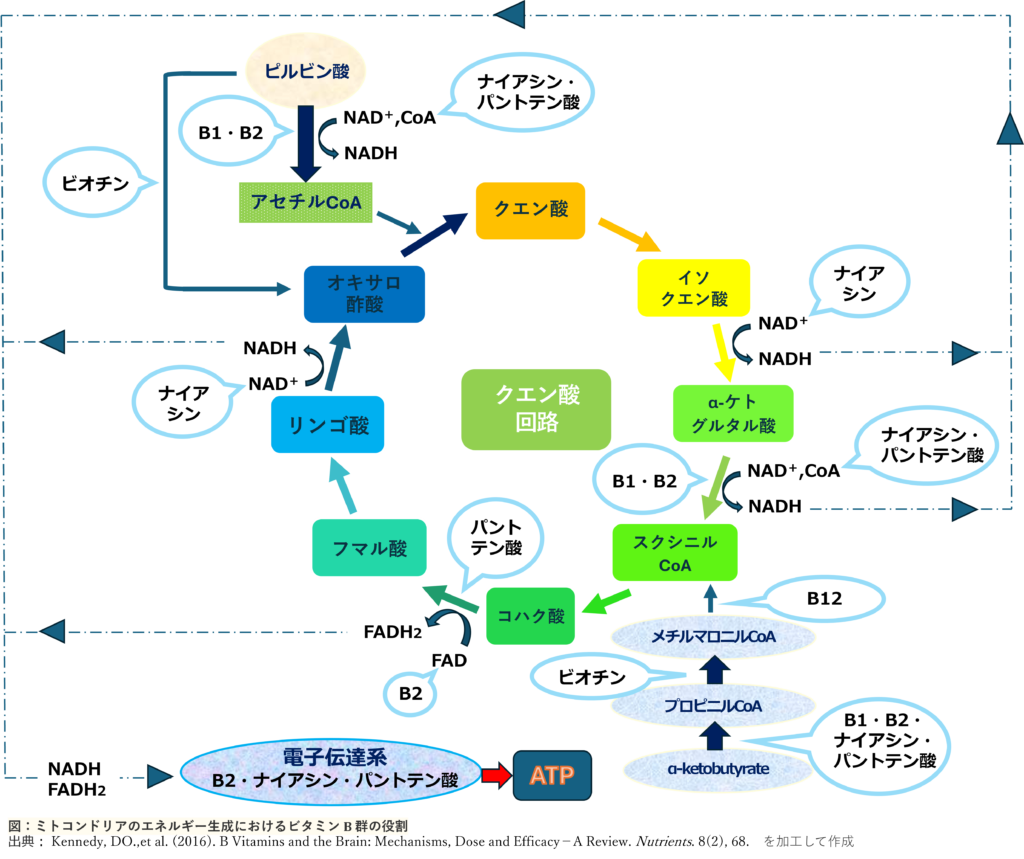

NADは神経細胞の中でエネルギーを産生する3つのエネルギー代謝経路、

●解糖系・クエン酸回路・電子伝達系

で重要な役割を果たします※8、※9。これらの代謝経路は、私たちが食べたエネルギー産生栄養素(3大栄養素:糖質、脂質、タンパク質)からエネルギーを取り出す過程(異化反応)です。

そして注目すべきは、これらのエネルギー代謝経路は、まさにNADという「道具」がなければ機能できないという点です※8。

NADの働きは単なるエネルギー産生だけではありません。近年の研究では、NADとその関連物質が神経細胞の健康維持や脳の老化予防にも深く関わっていることが示されています※8。

ナイアシンが欠乏すると「ペラグラ」という病気を引き起こします。この病気は皮膚炎や下痢といった身体症状だけでなく、精神神経症状も現れます。つまり、ナイアシンとNADは文字通り「心を支える物質」です。

8種類のビタミンB群はセットで摂取

それではナイアシンだけを摂取してNADを作り続ければ、心は元気でいられるでしょうか?

ミトコンドリアで発電するためにはたくさんの栄養素が補酵素として関わります。そのためNADだけでなく、例えばビタミンB1ひとつが欠けてもエネルギー供給が滞る可能性が報告されています※3。

健康な脳と身体を維持するためには、ビタミンB群は8種類すべてを一緒に摂ることが望ましいとする論文が発表されています※3。

分子栄養学では健康な脳と身体を維持するためにビタミンB群は8種類すべてを一緒に摂ることをお勧めしています。

今回のまとめ

「心」を司る脳は、常にエネルギーを大量に必要とするにもかかわらず、乾電池のようにエネルギーを貯めておくことができません。

そのため常にエネルギー代謝経路を動かし続け、ATP(アデノシン三リン酸)というエネルギーの通貨を供給し続ける必要があります。

ナイアシンとNADは、ミトコンドリアで心のエネルギーを供給するために、他のビタミンB群と協力しながらミトコンドリアでの重要な役割を果たします。

日々の食事と生活習慣を少し見直すだけで、精神的な健康と活力を高められる可能性があります。ぜひ今日から、エネルギー代謝経路と心を支える栄養素「ビタミンB群、ナイアシンとNAD」に注目した生活を始めてみませんか。

(※エネルギーをつくるための必須栄養素「マグネシウム、ビタミンB群、CoQ10、鉄」)

分子栄養学の総合的な栄養素アプローチで心の栄養素を補給し、元気な心で新たな1年をスタートしていきましょう。

(※心が元気になる栄養素:タンパク質)

※1 日本ビタミン学会(編)『ビタミン・バイオファクター総合事典』(2021、朝倉書店)545ページ

※2 Gasperi, V.,et al. (2019). Niacin in the Central Nervous System: An Update of Biological Aspects and Clinical Applications. International Journal of Molecular Sciences, 20(4), 974.

※3 Kennedy, DO.,et al. (2016). B Vitamins and the Brain: Mechanisms, Dose and Efficacy–A Review. Nutrients. 8(2), 68.

※4 Raichle, ME. (2010). Two views of brain function. Trends in Cognitive Sciences. 14(4), 180–190.

※5 安静時代謝量(resting metabolic rate:RMR)は、安静時エネルギー消費量(resting energy expenditure:REE)ともいいます。安静時代謝量を測定する前の食事や身体活動の影響をある程度残したまま、安静にしている状態で測定することの多いエネルギー消費量のことを指しています。(※参考:田口素子ほか『体育・スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学』(2014、市村出版)15–16ページ)

※6 Calderón-Ospina, CA.,et al. (2020). B Vitamins in the nervous system: Current knowledge of the biochemical modes of action and synergies of thiamine, pyridoxine, and cobalamin. CNS Neuroscience & Therapeutics, 26(1), 5–13.

※7 Hrubša, M.,et al. (2022). Biological Properties of Vitamins of the B-Complex, Part 1: Vitamins B1, B2, B3, and B5. Nutrients. 14(3), 484.

※8 Lautrup, S.,et al. (2019). NAD+ in Brain Aging and Neurodegenerative Disorders. Cell Metabolism, 30(4), 630–655.

※9 Wallace, DC. (2012). Mitochondria and cancer. Nature Reviews Cancer, 12(10), 685–698.