エネルギー不足を招く分子栄養学の重大問題「貧血」について解説

分子栄養学では、貧血は全身のATP不足をまねく万病のもとと考え、鉄欠乏性貧血、潜在性鉄欠乏状態の予防を予防医療、健康自主管理の主軸として重要視しています。

めまい、頭痛、耳鳴り、疲労感、倦怠感のほか、貧血は心臓の負担にもなり、息切れ、動悸、頻脈などが起こります。

貧血を語る上で外せない、赤血球の役割や、貧血の予防方法について一緒に学び、この機会に正しい知識を身につけていきましょう。

赤血球とは?

貧血について理解する上で絶対に押さえておかなければならないのが「赤血球」について。

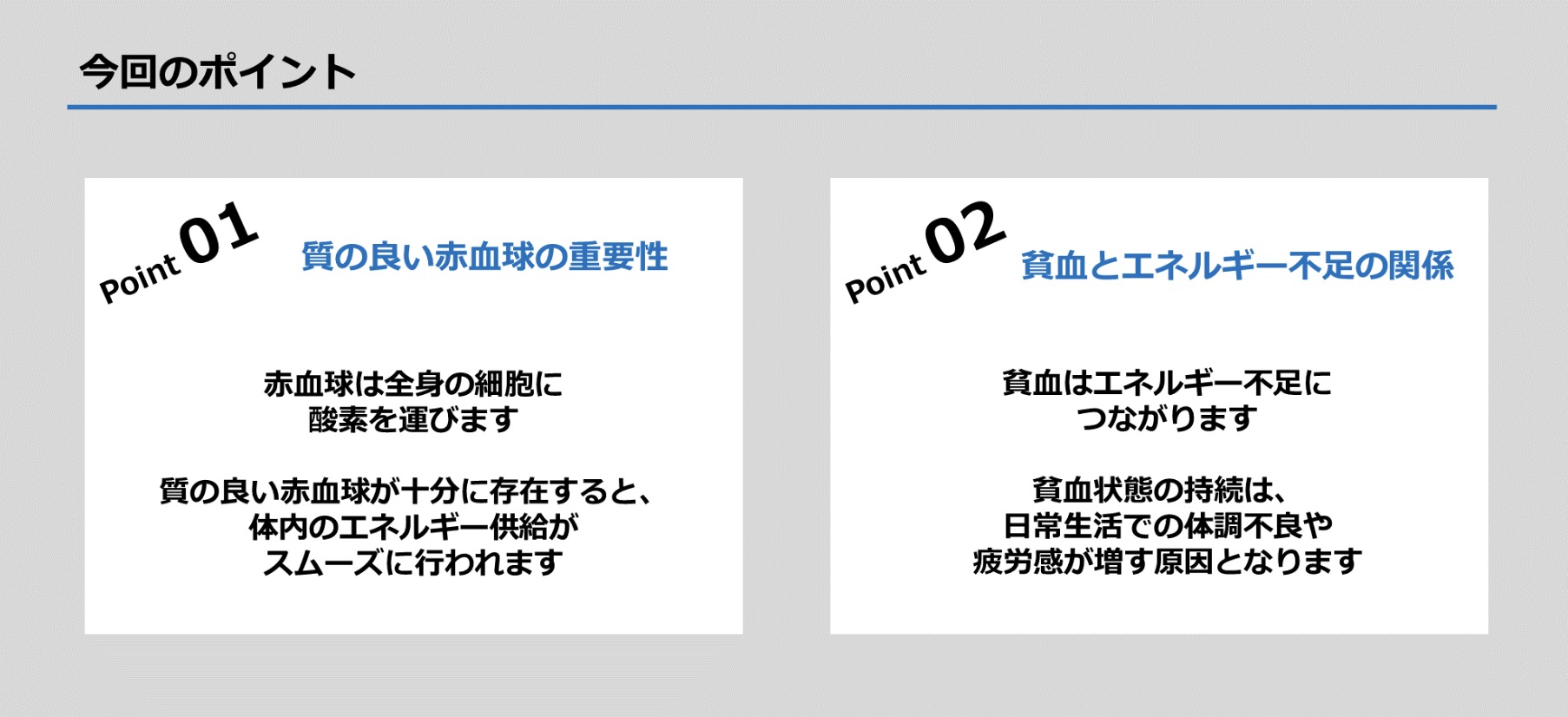

赤血球は、呼吸して取り込んだ酸素を肺で受け取り、身体のすみずみまで運ぶトラックの役割をしています。

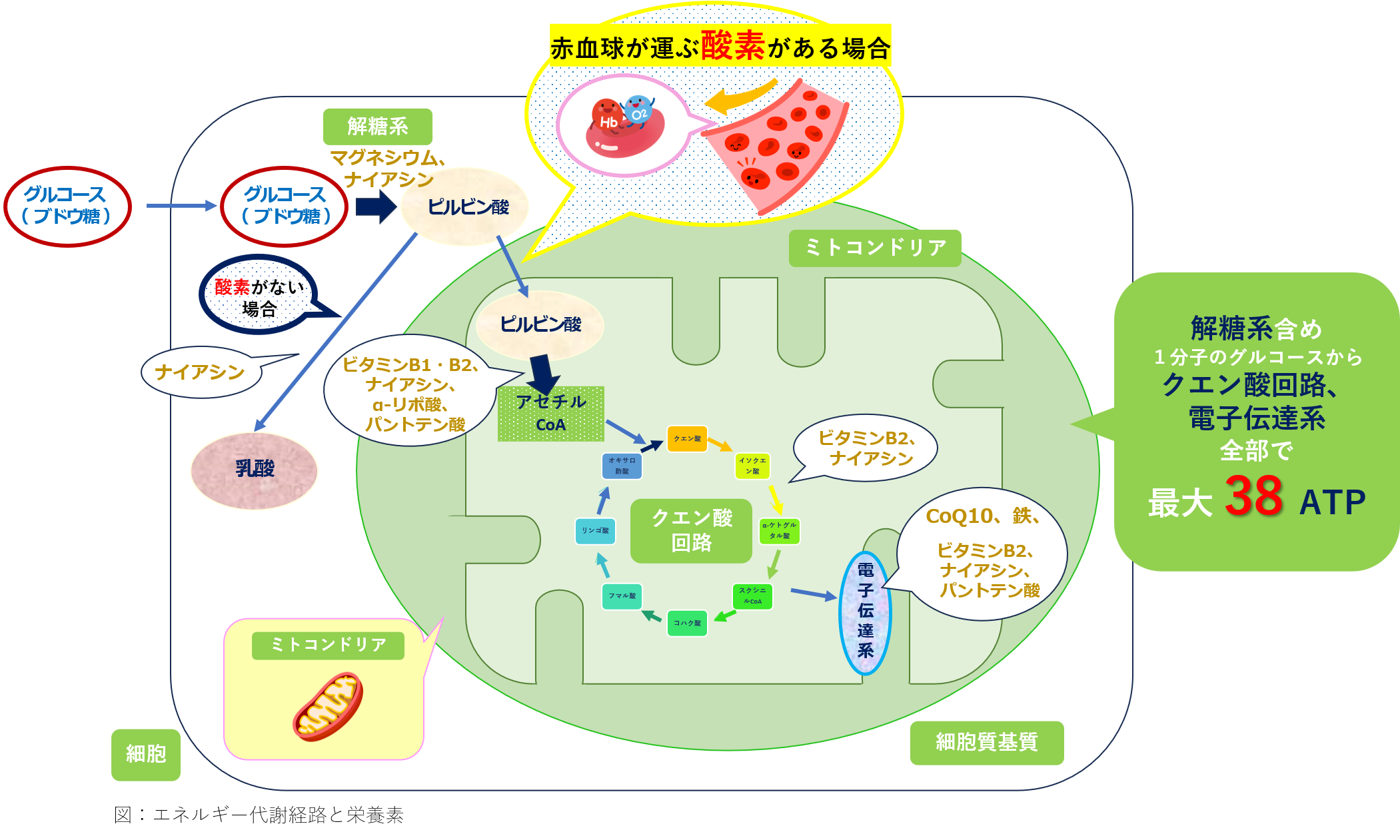

酸素が運ばれた先(細胞)では、運ばれた酸素を利用して、解糖系→クエン酸回路→電子伝達系の3つのエネルギー代謝経路(※分子栄養学とは⑤)を経て、1分子のグルコース(ブドウ糖)から最大38個のATPを効率的に作ります(※エネルギーをつくるための必須栄養素「マグネシウム、ビタミンB群、CoQ10、鉄」)。

また、赤血球は組織で排出された二酸化炭素も肺まで運んでくれます。

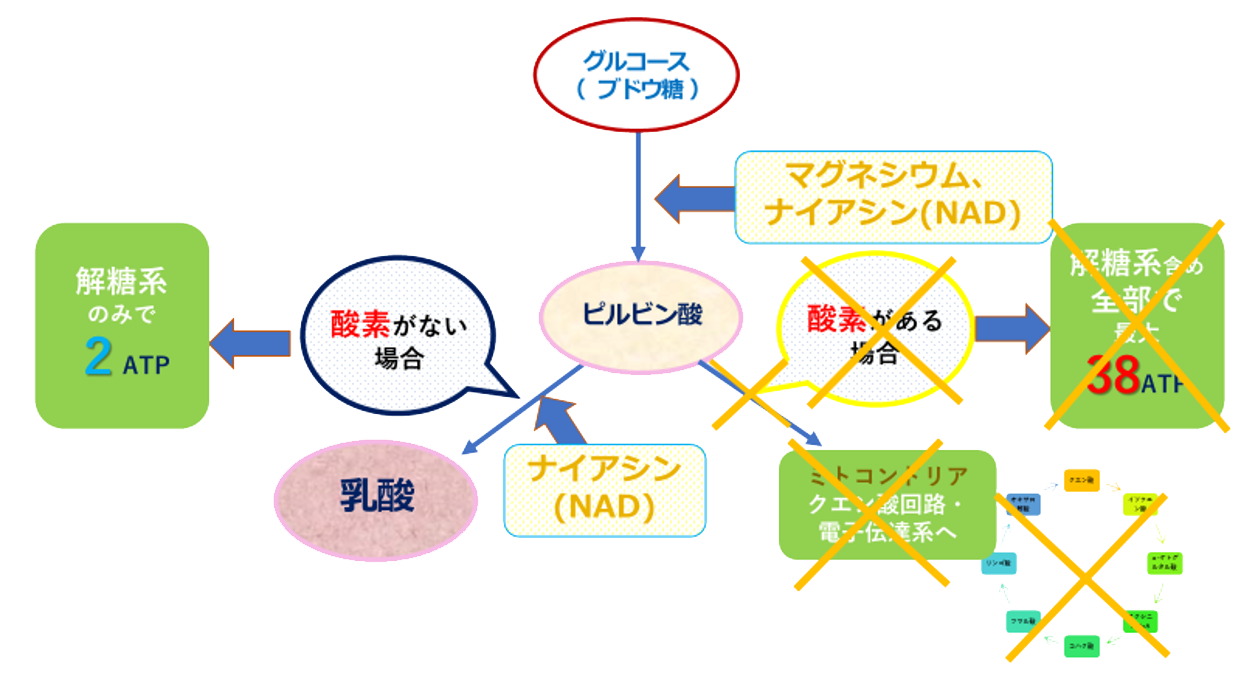

しかし、この効率的な代謝経路は、酸素が足りないと止まってしまいます※1。

ミトコンドリアで行われるクエン酸回路と電子伝達系は、酸素が十分にあるときにだけ進むことのできるエネルギー代謝経路です。

この場合、ATP産生は解糖系を使って乳酸を作ることでエネルギーを産生しますが、解糖系のみではATPを2個しか作れません。(※スポーツの秋にも!エネルギーのための必須栄養素「解糖系と乳酸とナイアシン」)

赤血球はミトコンドリアでの効率的なエネルギー(ATP)産生に必要な、酸素を運ぶトラックの役割をしてくれます。

赤血球、ヘモグロビンが減っている貧血状態は、ATP不足をまねく深刻な状態であることを理解しておきましょう。

赤血球がつかわれるのはどんなとき?

健全な赤血球がきちんと存在していれば、全身の細胞でミトコンドリア(クエン酸回路と電子伝達系)をフル活用し、たくさんのATPをどんどん作れる状態になります。

つまり赤血球は細胞が使うエネルギー供給に必須なのです。

赤血球は酸素を運ぶという非常に重要な役割を担いますが、私たち人間が日常生活を送る上でも、さまざまな場面で赤血球は使われています。

ここで、赤血球が活躍する代表的なシーンを2つ紹介しましょう。

①有酸素運動をするとき

有酸素運動をする際には、その持久力を維持するために酸素をつねに運び続ける必要があります。これを可能にするのが赤血球。つまり、有酸素運動の最大限のパフォーマンスを発揮するためには、赤血球の働きは必要不可欠なのです。

②勉強など脳を使用するとき

全身に指令を出す脳。脳は身体全体の約20%のエネルギーを消費します。脳にとっても、より良い思考や集中力、記憶力のために赤血球は必須です。

貧血とは

貧血=赤血球数、ヘモグロビンが減っている状態(WHOの定義より)※2を意味します。

毎日壊され、新しくつくり続けられる赤血球。

健康な赤血球は約120日で寿命を終えて脾臓などで壊され新しい赤血球と入れ替わります。骨髄では、1秒間に何百万個もの新しい赤血球がつくられています。

貧血は、赤血球が“失われる数”が“新しくつくられる数を”上回ったときに起こります。

つまり、

- 出血や赤血球の溶血などで失われる量が多い

- 骨髄での産生量が少ない

上記のどちらかによって需給バランスが崩れてしまうことによって起こります。

貧血になると、体のすみずみに酸素が行き渡らず、足りない酸素をまかなうために心臓が足りない分の酸素をせっせと送り出そうとがんばります。

その結果、貧血は心臓に負担をかけてしまい、息切れ、動悸、最終的には高拍出性心不全を引き起こすこともあります。

貧血の原因としてはヘモグロビンの構成要素である鉄不足が有名ですが、その他にも赤血球を作るための栄養素の不足により起こることがわかっています。

その他、出血(出産、過多月経、外傷、胃潰瘍、がんなどによるもの)が原因で貧血になるケースや、赤血球が壊れやすい病気や状態(免疫の異常、激しい運動など)、骨髄抑制など血液を作る機能の低下、他のさまざまな要因によっても起こります。

貧血のさまざまな種類

貧血には原因別にさまざまな種類があります。ここでは、代表的なものをいくつか紹介しておきましょう。

①鉄不足による貧血

鉄不足による貧血を「鉄欠乏性貧血」といいます。

赤血球の中にしっかりとヘモグロビン分子が入っていることが、良い赤血球のひとつの条件です。

ヘモグロビンはヘム鉄を含み、そこに酸素がくっついて運ばれます。鉄不足はヘモグロビンの低下につながり、エネルギー不足をまねきます。

②亜鉛不足による貧血

亜鉛が不足することで起こる貧血は「亜鉛欠乏性貧血」です。鉄分を十分に摂っていても、亜鉛不足により起こるのがこのタイプです。

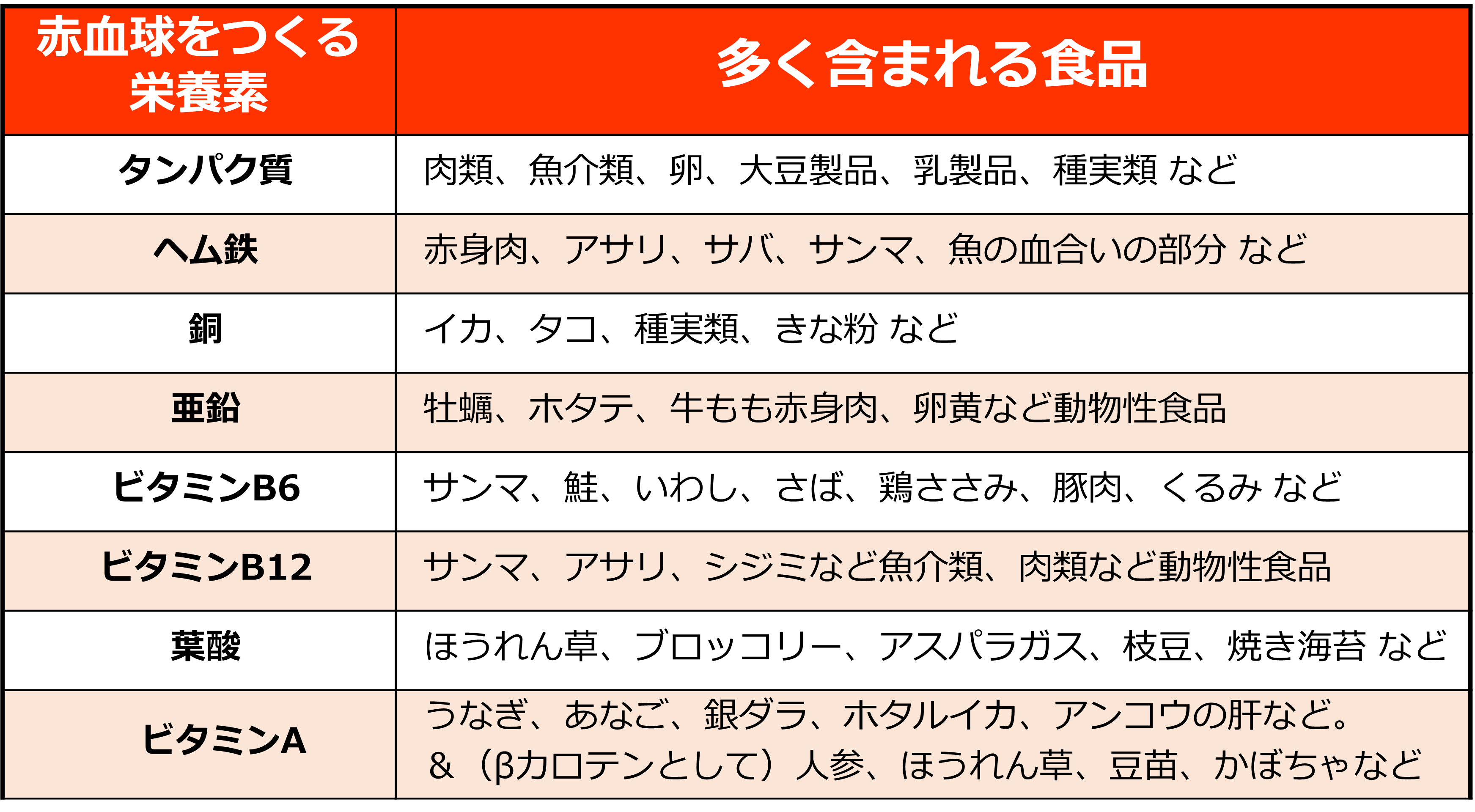

赤血球をつくるには、赤血球のための栄養素(タンパク質、鉄、亜鉛、ビタミンA、ビタミンB群など)が必要です。

さらに、つくられた赤血球に長く健康に働いてもらうために、活性酸素対策としてビタミンC・ビタミンEなどの抗酸化栄養素(※エンジオール基が世界を救う「ビタミンCの底力」)も一緒に摂ることをお勧めしています。

③成熟した赤血球の不足による貧血

成熟した赤血球が不足することで起こる貧血が「巨赤芽球性貧血」です。

DNA合成にはビタミンB12と葉酸が必要です。このビタミンB12と葉酸が不足すると、巨大で未熟な赤血球ができてしまいます。

これらは赤血球として働く前に骨髄の中で壊されてしまい、その結果血液中に成熟した赤血球の数が足りない状況を招き、貧血を起こしてしまいます。

貧血を予防するためにできること

ここからは、貧血を予防するのに効果的な方法を紹介していきます。貧血は未然の予防が肝心。ぜひ今後の日常生活に取り入れてみてください。

定期的な血液検査で科学的な貧血対策!

定期的な血液検査で貧血にならないように予防し、詳細な血液検査(※血液検査の意義①)と問診票を用いて定期的にモニタリングしながら、個体差(※分子栄養学とは⑥)に沿った至適量の栄養素の補給で、常にATPを供給できる身体づくりを目指しましょう。

KYBグループがお勧めする詳細な血液検査に含まれる「血球関連の項目」では、赤血球が適正な大きさでしっかりした材料とともに作られているかどうかを医師が推測します。詳しくは※血液・尿検査の意義④をご参照ください。

血清フェリチン値について

また、分子栄養学では、貧血に進行する前の血清フェリチン値の低下を特に重要視しています。

フェリチンとは貯蔵鉄を指しており、さまざまな要因で体内鉄の減少が起こると、貯蔵鉄は早い段階から減少します。

貯蔵鉄が減少した状態、つまり潜在性鉄欠乏の状態がさまざまな不定愁訴の発現に関わっていることがわかっています。

潜在性鉄欠乏状態をスクリーニングすることで、未然に貧血のリスクを察知することが可能です。

赤血球をつくるための栄養素とは

食品中の鉄は以下の2種類に分類されています。

- 動物性食品(肉や魚など)に含まれるヘム鉄

- 植物性食品(大豆、野菜、海藻など)に含まれる非ヘム鉄

分子栄養学では、吸収率が高いといわれているヘム鉄の摂取をお勧めしています※5、※6、※7、※8。

また、吸収されなかった鉄は悪玉菌の繁殖のもとにもなってしまうため、より良い吸収のために腸内環境をしっかり整えることも大切です(※分子栄養学的リーキーガット症候群対策①、※分子栄養学的リーキーガット症候群対策②)。

赤血球をスムーズにつくり続けるためにも、エネルギー産生のための至適量の栄養素 {マグネシウム、ビタミンB群、α-リポ酸、CoQ10、鉄} の補給も忘れずに(※エネルギーをつくるための必須栄養素「マグネシウム、ビタミンB群、CoQ10、鉄」。

その他、赤血球をつくるのに効果がある食品は以下の通りです。

まとめ:貧血はエネルギー不足を引き起こす重大な問題

分子栄養学は、ヒトを構成する “生きていると認められるいちばん小さな単位”である細胞・分子レベルからの全身の健康を目指す学問です。

細胞はそれぞれの細胞の中で作られたATPを主に使って活動します。そのATPを効率よく作るために必要な酸素が全身に運ばれにくくなれば、細胞が必要とするエネルギーを供給できないという重大な問題を引き起こします。

貧血状態になると、必要なエネルギーを供給するシステムがうまくはたらかなくなってしまいます。

定期的な血液検査や、適切な食事をこころがけ、日頃から貧血を予防する生活習慣を取り入れることが大切です。

※1 三上貴浩『コアカリ準拠 Dr.ミカミの動画で学ぶ基礎医学-生命科学編』(医学書院、2021)220ページ

※2 WHO. Haemoglobin Concentrations for the Diagnosis of Anaemia and Assessment of Severity. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Geneva: World Health Organization (WHO/NMH/NHD/MNM/11.1).(2011)

※3 5-アミノレブリン酸合成酵素の補酵素(ピリドキサルリン酸)。ヘム(ポルフィリン環)の生合成に必要です。

※4 Kuhn V.,et al. Red Blood Cell Function and Dysfunction: Redox Regulation, Nitric Oxide Metabolism, Anemia. Antioxidants and Redox Signaling, 26(13): 718-742.(2017)

※5 糸川 嘉則 編集『ミネラルの事典 新装版』(朝倉書店、2021)229-230ページ

※6 Dutt, S.,et al. Molecular Mechanisms of Iron and Heme Metabolism. Annual Review of Nutrition, 42:311-335.(2022)

※7 Björn-Rasmussen, E.,et al. Food iron absorption in man. Applications of the two-pool extrinsic tag method to measure heme and nonheme iron absorption from the whole diet. Journal of Clinical Investigation, 53(1): 247–255. (1974)

※8 Layrisse, M.,et al. Model for measuring dietary absorption of heme iron: test with a complete meal. American Journal of Clinical Nutrition,25(4):401-411. (1972)