ビタミン(総論)

ビタミンは人の命を健やかに保つ

ビタミンは、人の命を健やかに保つのに必須の5大栄養素のひとつです。

補酵素として働いたり、微量で生体機能を整えたりする有機化合物の総称をビタミンと呼びます。

最初に発見されたのはビタミンB1です。ビタミンは、1910年代に「生命にとって非常に価値が高いアミン※1(vital+amine=vitamine)」という意味で命名されました。その後、発見されたすべてのビタミンがアミンではなかったため、いちばん最後の“e”を削り、Vitaminとなりました。

ビタミンは必ず摂る必要のある栄養素

ビタミンは、生体内で全く合成できない、もしくは必要な量を合成することができない微量栄養素※2で、自分で作れないので必ず食品として摂る必要があります。ビタミンは、欠乏すると重篤な病気を引き起こします。例えば、ビタミンB1が足りないだけで脚気※3となり(※分子栄養学とは⑦-3)、ビタミンCが足りなければ壊血病※4となり、どちらも最悪の場合、命に関わる病気です。ビタミンは、現在、13種類が知られています。

水溶性ビタミン・脂溶性ビタミン

ビタミンは、その性質によって、

・水溶性ビタミン(water-soluble vitamin)

・脂溶性ビタミン(fat-soluble vitamin)

に分類されています。

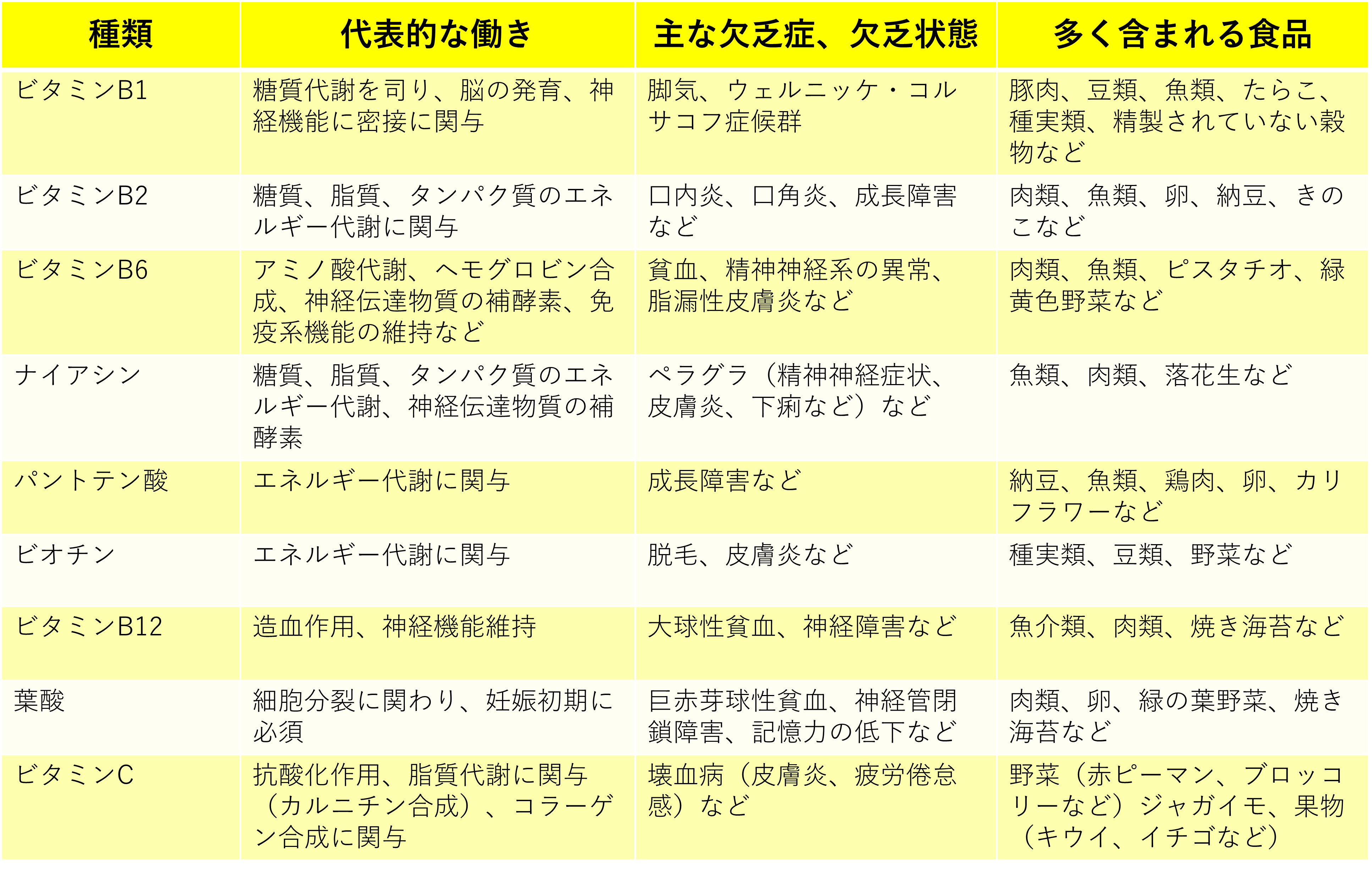

水溶性ビタミンの種類と代表的な働き、欠乏症および欠乏状態、多く含む食品は以下になります。

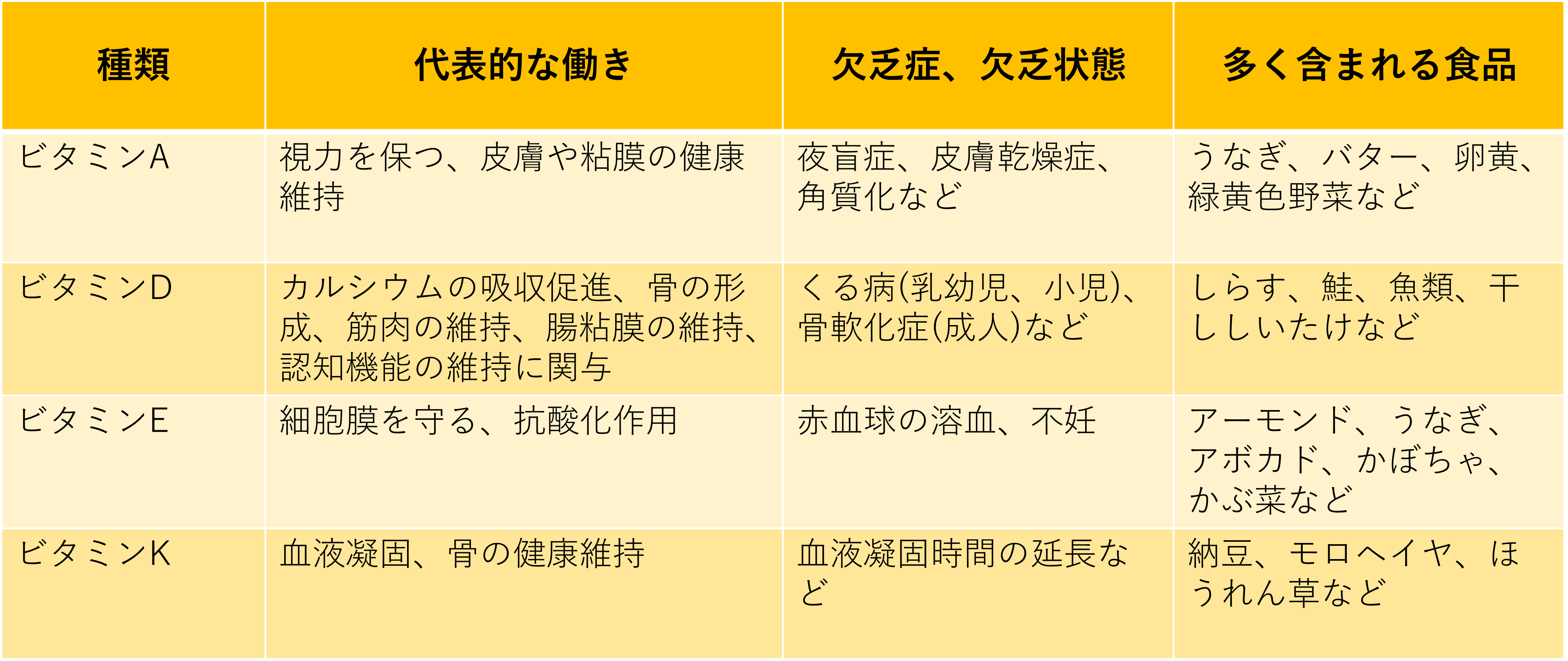

脂溶性ビタミンの種類と代表的な働き、欠乏症および欠乏状態、多く含む食品は以下になります。

ビタミン様物質

ビタミンのように「微量で生体にとって重要な役割」をするが、ビタミンの定義に沿わない有機化合物を、ビタミン様物質と呼んでいます。

ヒトにとってのビタミン様物質としては、CoQ10、リポ酸、イノシトール、ビタミンPなどがあります。

プロビタミン

生体内に入ったあとの反応や、紫外線照射などでビタミンに変化する物質を、プロビタミンといいます。

プロビタミンとしては、プロビタミンA(α-カロテン、β-カロテン)、プロビタミンD(皮膚に多く存在する7‐デヒドロコレステロール)などが知られています。

腸内細菌によるビタミン産生

大腸には、ビタミンを産生する腸内細菌が存在することが示されています。

それらの腸内細菌は、

・ビタミンB群(B1、B2、ナイアシン、B6、B12、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、ビタミンK

を産生すると考えられています。

潜在性ビタミン欠乏はありませんか?

たくさんの美味しいものがあふれている現代社会。

・食事形態の変化(個食、外食、加工品など)

・やせ願望

・超高齢社会

・多すぎるストレス

などといった要因により、実は非常に多くの潜在性ビタミン欠乏が存在することが懸念されます。

外食やコンビニなどの加工品・インスタント食品を食べる機会が増えたり、ダイエットで食べる量を減らしたりするだけで、口にする食事からのビタミン摂取量自体が減っている可能性があります。

また例えばジュースやお菓子、菓子パンなどの精製された糖質の摂取割合が多くなれば、それを代謝するためのビタミンが相対的に不足する可能性があります。

分子栄養学における健康増進へと導くツール:最適な量(至適量)のビタミン

分子栄養学は、分子レベルのさまざまな代謝のどこにビタミンが関わっているかを丁寧にみる学問です。

ビタミンを必要とする代謝は、ヒトを構成する何十兆個もの細胞内のあらゆるところで営まれています。

生きるということそれ自体が「代謝」という化学反応でできています。そのため、代謝に必要な酵素の補酵素としてのビタミンの潜在的な不足は、スムーズな代謝を妨げるのではないかと考えます。

そのため分子栄養学では、スムーズな代謝に必須の至適量のビタミン補給が健康増進に役立つ可能性を重要視します。

ビタミンは必要とされるところで優先的に働く

健康維持のためには、何の種類のビタミンでもよいのでしょうか。自分の好みのビタミンを摂ることで健康は増進されるでしょうか?

ある組織に「ある種のビタミン」がたくさん存在しているということは、その組織がそのビタミンをたくさん必要としている組織である、ということが推測できます。

すべてのビタミンがいつもすべての細胞に均等に配られるのではなく、必要とされる箇所に優先的に行って使われる可能性が考えられます。

そこで分子栄養学では、例えばストレスが多い時には、普段の量にプラスしてストレスが増えている分のビタミンCを多めに補給するなどの対策を考えて健康増進を目指します。

ビタミンにも個体差

分子栄養学の創始者の一人であるライナス・ポーリング博士は、生命を支える代謝に欠かせない酵素と基質の親和性における個体差から、ビタミンの必要量にも大きな個体差があることを提唱しています。(※分子栄養学とは⑦-2)

そして現在、遺伝子解析の進展により酵素作用の低い人が存在して疾患の罹りやすさに個体差があり、栄養素摂取量についても個体差があることが理解されるようになっています。

ビタミン摂取の至適量

ビタミンの摂取量を考える場合、分子栄養学では、目的に合った “至適量” を目指すことを第一に考えます。

いわゆるメガドーズとは一線を画したオプティマム・ドーズ(至適量)が、1つひとつの細胞の能力、そして全体としての人の健康増進に役立つと考えるからです。

そしてその摂取量は画一的なものでなく、それぞれのライフステージ、ストレス状態や胃腸の状態、全身の健康状態などを含めた個体差を考慮する必要があります。

そして、その至適量を長期間摂取しても大丈夫である、良質な食品やダイエタリー・サプリメントを選ぶということが大切です。

植木鉢の土がカラカラに渇き、しおれている植物にスポイトでお水をあげても効果はありません。しかし、そこにたっぷりとジョウロで適量の水をあげれば、土が潤い植物自体も元気になります。

分子栄養学では、医師とともにビタミンの至適量を模索する

分子栄養学の目指すオプティマムヘルス(病気でないだけでなく、心身ともに最高・最善の健康状態)は、当てずっぽうで栄養素の量を補給していくのではありません。

医師が詳細な問診や血液検査などさまざまな検査を駆使し、その反応をしっかりとモニタリングしながら個々の栄養素の働きなどを分子レベルで考えることにより、一人ひとりの健康管理を行うことを提唱しています。

国をあげて自分で自分自身の健康を管理する能力が個人の大きな課題となっています。

私たちは幸いにも、ビタミンの新しい時代を生きています。科学的な方法により、医師とともに自分に合ったビタミンの至適量を探していきましょう。

(※自分自身の身体を知ろう:Know Your Bodyがなぜ大切か)

※1 アミン(amine) アンモニアNH3の水素原子を、アルキル基もしくはアリル基というもので置換した化合物の総称です。 ※2 微量栄養素 5大栄養素(タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル)のうち、エネルギー産生栄養素(タンパク質、脂質、糖質)は摂取する量が多く、その量はグラム(g)単位で表され、3大栄養素と呼ばれます。それに対し、ビタミンやミネラルは摂取量が少なく、ミリグラム(mg)単位以下で示されることから、微量栄養素(micronutrient)と呼ばれます。 ※3 脚気 脚気とは、ビタミンB1が欠乏することで起こる病気です。B1が足りないために、糖質をエネルギーに変換できない結果、症状として全身のだるさ、手足のしびれ、心不全によるむくみなどが起こり、ひどいときには命に関わります。 ※4 壊血病 ビタミンCの欠乏によって起こる病気です。疲労感、出血、歯が抜けたりなどが起こります。何もせずに放置すると、命に関わります。