分子栄養学とは③ 「分子とは②:分子を食べる!?」

分子栄養学の基本の言葉となる「分子」。その分子の正体を考える2回シリーズ、第2回目です。

※分子とは①では、私たちをいちばん細かくした単位である「分子とは何か」について解説しています。

今回は、

・私たちの身体で働く分子

について解説いたします。一緒に見ていきましょう。

私たちの身体を分子レベルで考える

分子栄養学の基本の言葉となる「分子」。私たちの身体は分子でできています。

私たちの身体のどこがどんな分子で構成されているか、以下に具体的な例を通して見ていきましょう。

例えば私たちヒトにはたくさんの水分が含まれていて、成人男性で体重の60%を占めるといわれます。水の分子はH2O、水素原子(H)と酸素原子(O)がつながってできています。

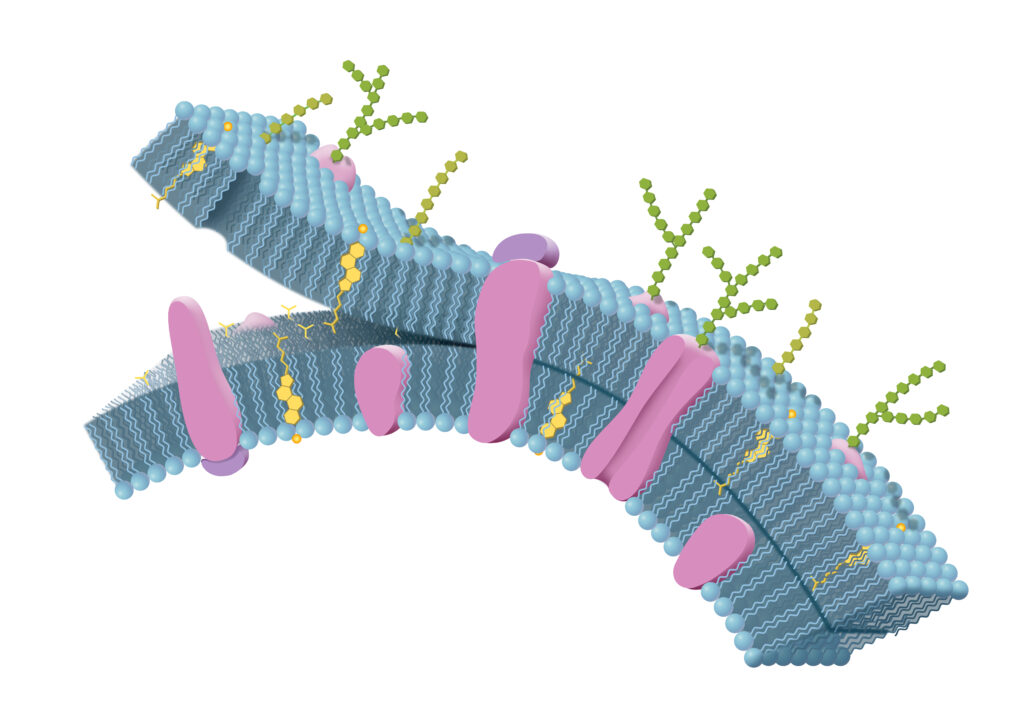

また私たちをいちばん小さくした生きている単位「細胞」。その細胞をもっともっと細かい分子の目で観察してみると、細胞のいちばん外側にある細胞膜(細胞の内と外を仕切る薄い膜のこと。わかりやすく例えていえば、果物の皮のようなイメージ)は、脂質やタンパク質の分子でできています。そして、そのタンパク質は、実はアミノ酸という小さな分子がたくさんつながってできています。

このアミノ酸のような最小の単位分子を「モノマー」といいます。そしてモノマー同士が共有結合という結合(今は、そういう結合の仕方があるんだな、と思っておいてください)でつながってできた大きな分子のことを、「高分子化合物(ポリマー)」といいます。

高分子化合物の種類にはいろいろあります。例えばタンパク質は大きな分子、高分子化合物です。また核の中にある遺伝子の本体DNAは、デオキシリボース(糖)、リン酸、塩基からできたヌクレオチドという単位化合物がたくさんつながった1本の糸が、2本より合わさってできた高分子化合物です。

細胞の中(細胞質)に存在している、活動するためのエネルギーを作るミトコンドリアというたくさんのエネルギー工場。そのミトコンドリアも脂質とタンパク質の分子でできた膜を利用して、酵素として働く分子などの力を借り、ATPというエネルギーの素(乾電池のようなもの)をたくさん作ってくれています。もちろん、そのATP自体も分子です。ATP(アデノシン三リン酸)は、リボース(糖)と塩基、3分子のリン酸がくっついてできています。

こうして私たちの身体の中を「分子」という小さな小さなレベルでみてみると、それぞれの原子が順序よくくっついて分子となり、その分子がそれぞれの形で必要な場所で機能する(働ける)ことで細胞がうまく機能することができています。小さな分子、高分子化合物などがお互いに協力し合うことで細胞が機能しています。

そしてその細胞が集まって組織となり、組織が集まって胃や腸や脳といった器官となり、それらがそれぞれの機能を果たし、ヒトが生きています。このようにみていくと、私たちは分子のおかげで毎日健康でいることができているということがわかります。

私たちの命のいちばん小さなところで、分子が活躍しています。

先ほどのタンパク質と同じように、栄養素として有名な脂質やビタミンも分子です。

例えばビタミンCの化学式は「C6H8O6」ですので、6個の炭素原子と8個の水素原子、そして6個の酸素原子からできている分子であることがわかります。そして、その原子が順序よくつながったビタミンCとしての分子が「私たちの身体の中の必要とされるところ」に十分にいてくれることで、身体は初めてスムーズに機能することができるのです。

分子としての栄養素

私たちが普段食べている食事からは、タンパク質や脂質、糖質、ビタミンなどの「栄養素」と呼ばれる分子をとり込みます。栄養素とは、栄養のために摂取される物質のことです。

それを時には自分の身体を活性酸素から守る分子として、あるいは自分の身体やエネルギーの材料となる分子として使って生きるということをしています。

身体をつくる数十兆個の細胞の、どこの部位のどんな働きのためにどの栄養素=分子が必要か。

細胞を分子レベルで考えた時に、栄養素として摂り込んだ分子を時には分解・合成し、時には他の分子に協力してもらい、その分子が必要とされる場所で十分に働いてもらう。

そうすることで、見た目は同じでも、身体の中の分子レベルのところでは毎日新しく細胞が生まれ変わり、毎日新しい私たちが生まれることができています。

このように、私たちの身体が分子でできていて、栄養素という分子によって細胞が生まれ変わっていることを知ると、栄養補給に対する意識が変わってくるのではないでしょうか?

ご自分で分子や栄養素について理解することが、最も適切な健康維持のための栄養アプローチを行うのに役立ちます。ぜひ、一緒に勉強していきましょう。