脳とオメガ3脂肪酸の分子栄養学「オメガ3とオメガ6のバランスが心の健康を支える?」

私たちの食生活に欠かせないオメガ3脂肪酸(n-3系脂肪酸。以下、オメガ3脂肪酸)。

青魚に多く含まれるこの栄養素が、心の健康との関わりが研究されていることをご存じですか。

その要因として注目されている理論のひとつが

・炎症抑制作用

です。

この記事では、オメガ3脂肪酸がどのように私たちの精神的健康に関わるかの基礎的な一説として、

・細胞膜におけるオメガ3:オメガ6脂肪酸の競合

に焦点を当てて医師が解説いたします。一緒に見ていきましょう。

うつ病と炎症

近年、うつ病など心の不調の発症に「炎症」の関与を示す論文が増えています※1、※2、※3、※4。

その対策として注目されている栄養素のひとつが、オメガ3脂肪酸

・EPA(Eicosapentaenoic Acid:エイコサペンタエン酸。以下、EPA)

・DHA(Docosahexaenoic Acid:ドコサヘキサエン酸。以下、DHA)

です。

オメガ3脂肪酸が脳の健康に関わる詳細なメカニズムは未だ解明されていませんが、炎症の抑制、神経保護、神経伝達物質への影響など複数の経路を通じて脳の健康をサポートしている可能性が示されています※1、※4、※5。

EPAとDHAはそれぞれ異なる働きによって心の健康に関わるのではないかとする意見があり、脳の炎症を抑えるという点からは特にEPAを有力視する意見※6、EPAとDHAから産生されるSPM(積極的に炎症を収束へと導く物質)に注目する意見などがあります※7、※8、※9。

さまざまな説がある中で、炎症抑制に的を絞って考える場合、基本的な理論のひとつが細胞膜でのオメガ6脂肪酸との拮抗です※1、※4、※7、※9。

「オメガ6脂肪酸も心の健康に関係あるの?」

と思う方もおられることでしょう。

オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸は、以下のような基本的な仕組みで炎症に関わります。

・オメガ6脂肪酸(主にアラキドン酸)→主に炎症を促進する

・オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)→主に炎症を抑制する

それでは、この2つのグループの脂肪酸が実際にどこでどのように競合しているか、そのひとつの説について以下に一緒に見ていきましょう。

細胞膜では日々オメガ3とオメガ6が競合している

私たちの細胞膜では、目に見えない小さな「競争」が日々繰り広げられています。それは、オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸という2つの脂肪酸グループが、細胞膜の同じ場所を奪い合っていることです。

そしてこの競合によるオメガ3:オメガ6脂肪酸比が適切な割合で保たれることが、健康な脳機能にとって重要であるとする論文があります※1、※4、※9。

細胞膜という戦場|オメガ3とオメガ6が競合する理由

私たちの身体を構成する約37兆個の細胞は、すべて「細胞膜」という薄い膜で覆われています。脳を構成する神経細胞も同じです。

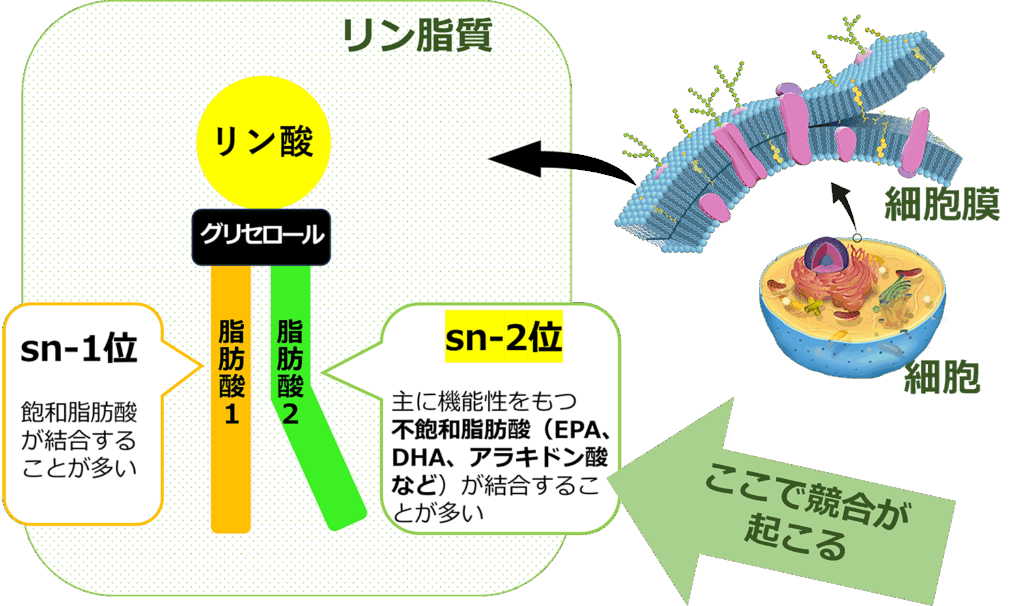

この細胞膜は単なる細胞と細胞を区切る境界線ではなく、細胞の機能を決定する重要な舞台です。細胞膜の主要な構成成分である

・リン脂質

には、さまざまな脂肪酸が組み込まれています。

ここで注目すべきは、

・オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)

と

・オメガ6脂肪酸(アラキドン酸)

が、細胞膜の同じ位置を巡って競合していることです。

この2つの脂肪酸グループは、化学的に似た構造をもちながら、体内で以下のような正反対の働きをします。

・オメガ6脂肪酸(アラキドン酸)→主に炎症を促進する

・オメガ3脂肪酸(EPA・DHA)→主に炎症を抑制する

つまり、細胞膜にどちらがより多く組み込まれるかによって、その細胞の「炎症体質」が決まります。

現代の食生活では、植物油や加工食品に多く含まれるオメガ6脂肪酸を過剰に摂取しがちです※1、※4、※7、※9。

その結果、細胞膜はアラキドン酸で満たされ、炎症を起こしやすい状態になっています。

適度な炎症は人の健康にとって必要ですが、慢性炎症は心血管疾患などさまざまな病気のリスクが高まるといわれます。そのため、健康維持のために適切なオメガ3:オメガ6のバランスで食事を摂ることが世界中で提唱されています。

(※全身の分子栄養学的抗炎症のカギを握るオメガ3(n-3系)脂肪酸)

細胞膜におけるリン脂質の脂肪酸の種類と量の決定要因

それでは、細胞膜の個々のリン脂質の脂肪酸の種類と量はどのように決まるでしょうか。

その答えが、

・私たちの日々の食事からの摂取量

と、体内で起こる代謝です※4。

つまり、私たちがどんなあぶら(オメガ3脂肪酸やオメガ6脂肪酸)を食べるかによって、全身の37兆個の細胞膜がどんなあぶらで構成されるかが変わります。

そしてその結果、必要に応じて切り出されて働くのが炎症を起こすのが得意な物質が多いのか、炎症を適度に抑えるのが得意な物質が多いのかが変わります。そうすることで炎症が起こりやすかったり、炎症を適度に抑えるのが得意だったり、ということにダイレクトにつながります。

これが、食べるオメガ3:オメガ6の比が栄養学で重要視され、オメガ3脂肪酸を摂ることが炎症を抑えることになる理由のひとつです※6、※7。この仮説を順を追ってもう一度整理すると、以下のようになります。

①適切なオメガ3:オメガ6のバランスであぶらを食べる

↓

②細胞膜に取り込まれるオメガ3:オメガ6の割合が適切になる

↓

③オメガ6から作られる炎症を起こす物質の産生が減少し、オメガ3から作られる炎症を抑える物質が相対的に増加する

EPA・DHAそのものを食事でしっかりと摂取

オメガ3脂肪酸は身体で作れない、もしくは作る量が少ないので、健康のために必ず摂る必要のある必須脂肪酸です。

脳は脂質とタンパク質でできており、脂質は乾燥させた脳の50~70%の重さを占めているといわれます※1。

オメガ3脂肪酸である

・α-リノレン酸

・EPA

・DHA

は3つとも、毎日摂る必要のある必須脂肪酸です。

体内ではα-リノレン酸が最初の出発点となり、EPA、DHAに変換されます。そのため、厳密にはα-リノレン酸が必ず摂る必要のある必須脂肪酸となります※10。

この変換に必要な酵素は脳にも存在しますが、主に肝臓でEPA、DHAに変換されます※7、※11、※12。

しかし摂取された α-リノレン酸がEPA・DHAに変換される効率が悪いため、最適な脳や全身の健康を維持するためには、EPA・DHAそのものを毎日食事でしっかりと摂取することが提唱されています※7。摂取されたEPA・DHAは血液脳関門を通過し、脳細胞膜のリン脂質に取り込まれます※7、※11。

EPA・DHAは魚油の多い食品(魚介類)のほか、栄養補助食品(ダイエタリーサプリメント)として摂取することが合理的であるとする論文が存在します※11、※13。

(※分子栄養学的な抗炎症対策には毎日のEPA・DHA摂取を!)

今回のまとめ

細胞膜レベルでのオメガ3とオメガ6脂肪酸の拮抗作用は、私たちの心の健康に深く関わる重要なメカニズムのひとつとして考えられています。

現代の食生活では、オメガ6脂肪酸が過剰になりがちです。

意識的にオメガ6脂肪酸の摂取量を適量に戻し、適量のオメガ3脂肪酸(EPA・DHA)を摂り続けることで細胞膜の脂肪酸バランスを改善し、炎症を抑制することが期待されています。

(※EPA・DHAの効果を上げる:分子栄養学的に考える適切なオメガ6(n-6系)量とは?)

オメガ3脂肪酸は非常に酸化されやすいため、抗酸化栄養素ビタミンEを一緒に摂る必要性を指摘する論文があります。

(※健康な脳は『柔らかさ(流動性)』が大切!)

健康な心を支える栄養素として、タンパク質、ビタミン・ミネラル、食物繊維などとともに、摂取する「あぶら」の種類を積極的に選んでいきましょう。

(※心が元気になる栄養素:タンパク質)

(※食品中のオメガ3(n-3系)脂肪酸、オメガ6(n-6系)脂肪酸」魚介類・肉・卵・油脂類編)

※1 Lange, KW. (2020). Omega-3 fatty acids and mental health. Global Health Journal, 4(1), 18–30.

※2 Dantzer, R.,et al. (2008). From inflammation to sickness and depression: when the immune system subjugates the brain. Nature Reviews Neuroscience, 9, 46–56.

※3 Ngo, V.,et al. (2022). Nrf2 and Oxidative Stress: A General Overview of Mechanisms and Implications in Human Disease. Antioxidants, 11(12), 2345.

※4 Deacon, G.,et al. (2017). Omega 3 polyunsaturated fatty acids and the treatment of depression. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 57, 212–223.

※5 Parletta, N.,et al. (2013). Nutritional modulation of cognitive function and mental health. Journal of Nutritional Biochemistry, 24, 725–743.

※6 Liao,Y.,et al. (2019). Efficacy of omega-3 PUFAs in depression: A meta-analysis. Translational Psychiatry, 9, 190.

※7 Layé, S.,et al. (2018). Inflammatory Effects of Omega-3 Fatty Acids in the Brain: Physiological Mechanisms and Relevance to Pharmacology. Pharmacological Reviews, 70(1), 12–38.

※8 Lamon-Fava, S.,et al. (2023). Clinical response to EPA supplementation in patients with major depressive disorder is associated with higher plasma concentrations of pro-resolving lipid mediators. Neuropsychopharmacology, 48, 929–935.

※9 Zhou, L.,et al. (2022). Possible antidepressant mechanisms of omega-3 polyunsaturated fatty acids acting on the central nervous system. Frontiers in Psychiatry, 13, 933704.

※10 Oliver, L.,et al. (2020). Producing Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids: A Review of Sustainable Sources and Future Trends for the EPA and DHA Market. Resources, 9(12), 148.

※11 Tanaka, K.,et al. (2012). Effects of Docosahexaenoic Acid on Neurotransmission. Biomolecules and Therapeutics (Seoul), 20(2), 152–157.

※12 Burdge, GC.,et al. (2002). Eicosapentaenoic and docosapentaenoic acids are the principal products of alpha-linolenic acid metabolism in young men*. British Journal of Nutrition, 88(4), 355–363.

※13 Brenna, JT.,et al. (2009). α-Linolenic acid supplementation and conversion to n-3 long-chain polyunsaturated fatty acids in humans. Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 80, 85–91.